La dentisterie moderne se trouve à l’aube d’une transformation profonde, portée par l’essor de l’intelligence artificielle (IA) et des outils numériques d’aide à la décision. Ces technologies, qui semblaient relever de la science-fiction il y a à peine une décennie, s’intègrent aujourd’hui progressivement dans notre pratique quotidienne, redéfinissant les contours de notre profession. au cabinet le sept, nous avons fait le choix d’explorer et d’intégrer ces innovations avec une approche à la fois enthousiaste et critique, guidée par un principe fondamental : la technologie doit servir l’humain, et non l’inverse. l’intelligence artificielle n’est pas destinée à remplacer le jugement clinique du praticien, mais à l’amplifier, à le nourrir de données objectives et à lui permettre de se concentrer sur les aspects les plus complexes et les plus humains de notre métier. Cet article propose un voyage au coeur de cette révolution silencieuse, explorant comment l’IA et les outils numériques d’aide à la décision transforment le diagnostic, la planification des traitements et le suivi des patients.

À travers des exemples concrets issus de notre pratique au cabinet le sept, nous illustrerons les bénéfices tangibles de ces technologies, mais aussi les défis éthiques et pratiques qu’elles soulèvent.

FONDAMENTAUX DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN DENTISTERIE

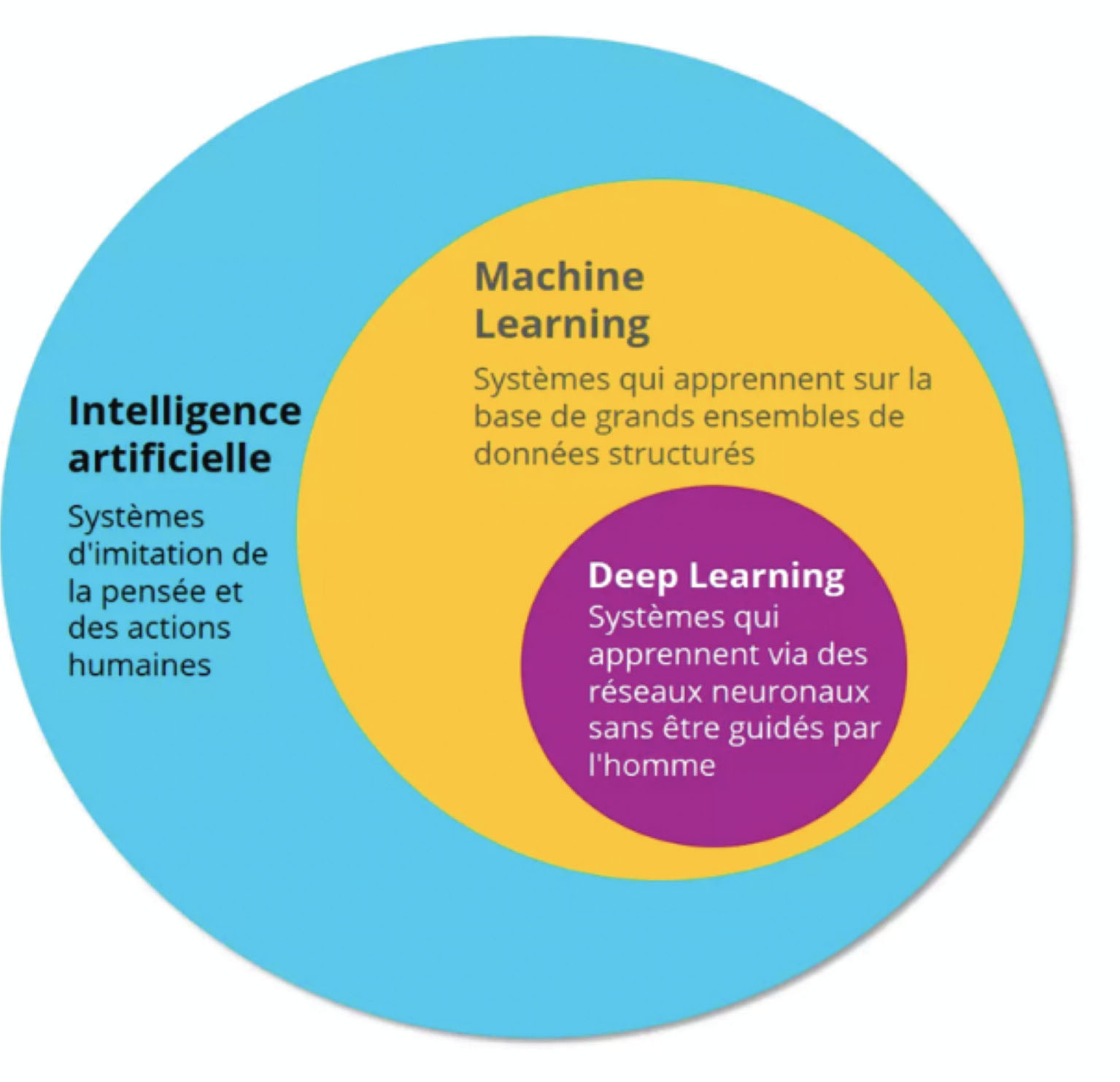

L’intelligence artificielle suscite fascination et appréhension, souvent nourries par des représentations médiatiques qui oscillent entre utopie et dystopie. Pour aborder sereinement son intégration en dentisterie, il convient d’abord de clarifier ce qu’est – et ce que n’est pas – l’IA dans notre contexte professionnel.

L’IA dentaire actuelle repose principalement sur l’apprentissage automatique (machine learning) et plus spécifiquement sur l’apprentissage profond (deep learning). Ces systèmes sont entraînés sur de vastes ensembles de données – radiographies, photographies intra-orales, dossiers patients – pour reconnaître des motifs et établir des corrélations qui peuvent échapper à l’oeil humain ou nécessiter une expertise considérable. Contrairement aux fantasmes d’une IA omnisciente, les systèmes actuels excellent dans des tâches spécifiques et délimitées : détection de caries sur des radiographies, identification de lésions sur des images, prédiction de la réussite d’un traitement basée sur des paramètres cliniques. Ils ne “comprennent” pas la dentisterie comme un praticien, mais peuvent analyser des données avec une précision et une constance remarquables.

Source image :

https://www.ionos.fr/digitalguide/webmarketing/

search-engine-marketing/deep -learning-vs-machine-learning/

TYPES D’IA EN DENTISTERIE

Plusieurs formes d’IA trouvent aujourd’hui des applications en dentisterie :

♦ SYSTÈMES BASÉS SUR DES RÈGLES

Ces systèmes, les plus anciens, utilisent des ensembles de règles prédéfinies par des experts pour guider la

prise de décision. Par exemple, un système peut évaluer la nécessité d’une antibiothérapie prophylactique

en fonction des antécédents médicaux du patient.

Avantages : Logique transparente et explicable – Basés sur des consensus d’experts – Facilement

actualisables avec les nouvelles recommandations

Limitations : Rigidité face aux cas atypiques – Incapacité à apprendre de nouvelles corrélations.

♦ APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE SUPERVISÉ

Ces systèmes apprennent à partir d’exemples étiquetés par des experts. Par exemple, un algorithme

peut être entraîné sur des milliers de radiographies où des caries ont été identifiées par des praticiens

expérimentés.

Avantages : Capacité à détecter des motifs subtils – Performance qui s’améliore avec plus de données –

Adaptation possible à différents contextes cliniques

Limitations : Dépendance à la qualité et à la diversité des données d’entraînement – Risque de perpétuer

des biais présents dans les données.

♦ APPRENTISSAGE PROFOND ET RÉSEAUX DE NEURONES

Ces systèmes plus sophistiqués utilisent des architectures complexes inspirées du cerveau humain

pour analyser des données à plusieurs niveaux d’abstraction.

Avantages : Excellente performance sur des tâches complexes comme l’analyse d’images – Capacité à

découvrir des corrélations non évidentes – Adaptabilité à diverses modalités (images, texte, données structurées)

Limitations : Fonctionnement “boîte noire” difficile à interpréter – Nécessité de vastes ensembles de

données d’entraînement – Ressources computationnelles importantes.

DE LA DONNÉE À LA DÉCISION : LE PARCOURS DE L’INFORMATION

Pour comprendre l’intégration de l’IA dans notre pratique, il est essentiel de saisir comment l’information

circule dans ces systèmes :

1. Acquisition des données : images radiographiques, scans intra-oraux, photographies, données cliniques

2. Prétraitement : normalisation, correction, segmentation des données pour optimiser l’analyse

3. Analyse par algorithmes : application des modèles d’IA pour extraire des informations pertinentes

4. Génération de résultats : détections, classifications, prédictions, recommandations

5. Présentation au praticien : interface utilisateur claire, souvent avec niveaux de confiance

6. Décision clinique : intégration des résultats de l’IA dans le jugement global du praticien

7. Retour d’information : les décisions finales peuvent alimenter l’apprentissage continu du système

APPLICATIONS CLINIQUES DE L’IA ET DES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

♦ DIAGNOSTIC ASSISTÉ PAR IA

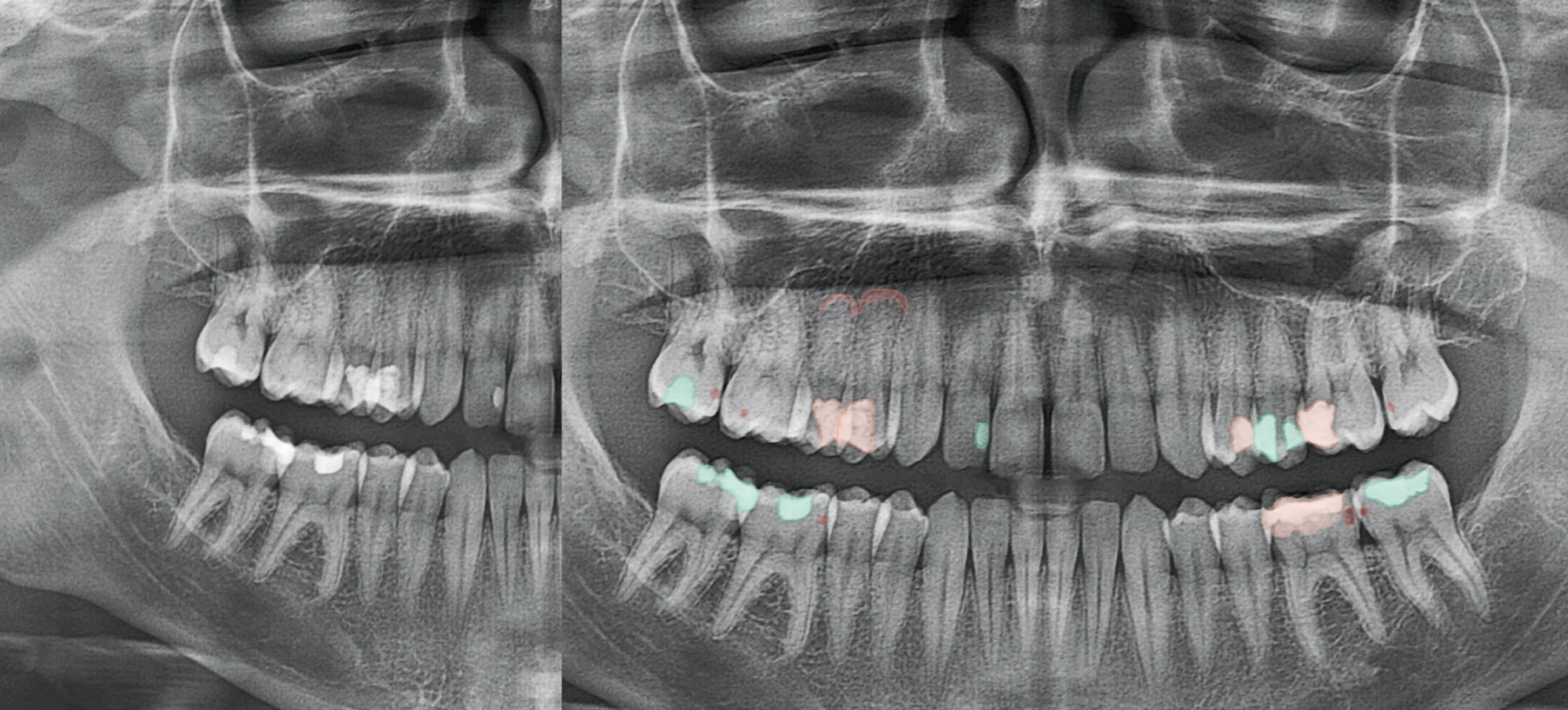

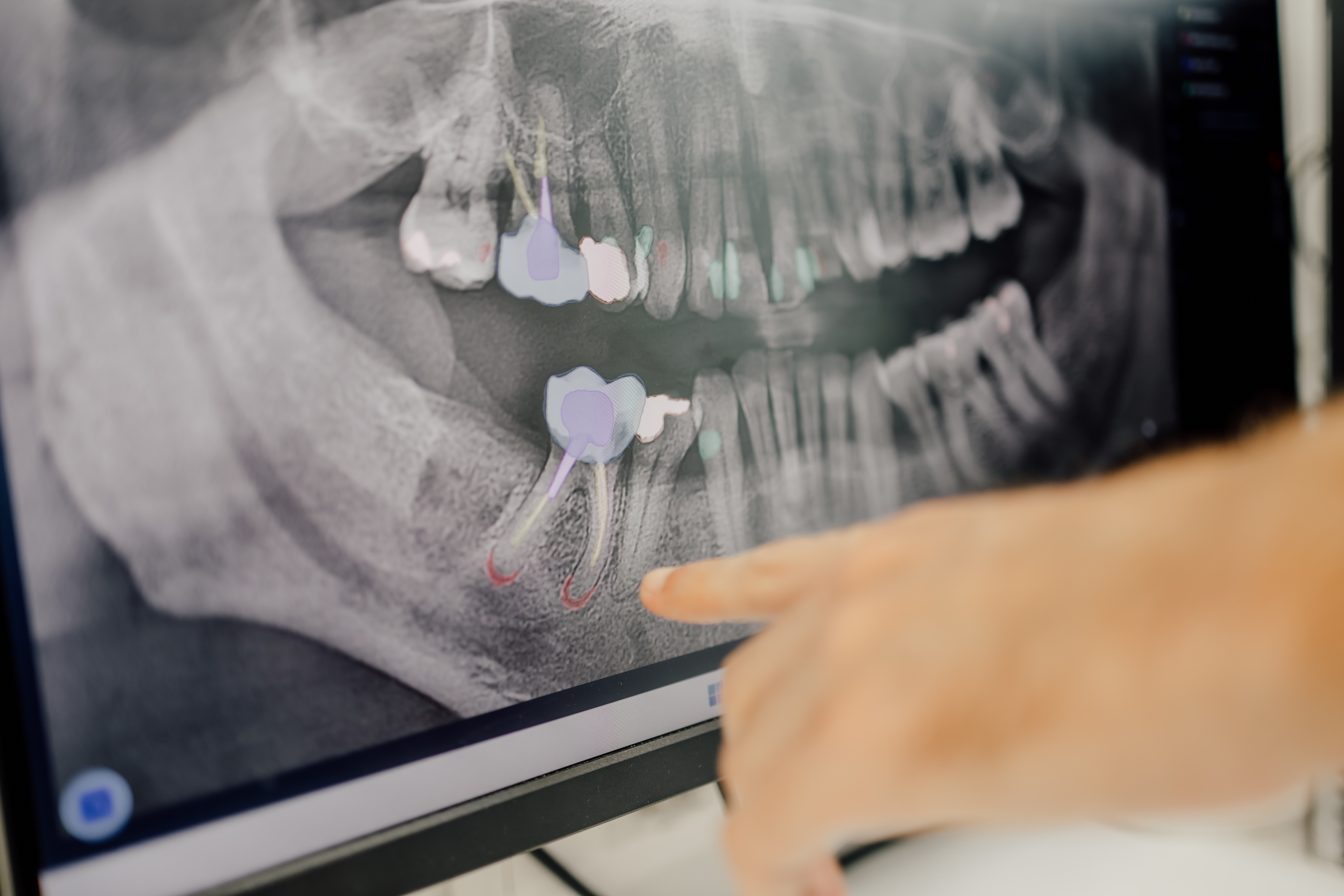

Détection des pathologies sur l’imagerie

L’analyse automatisée des radiographies représente l’application la plus mature de l’IA en dentisterie. Des études récentes montrent que certains algorithmes atteignent ou dépassent la précision des praticiens expérimentés dans la détection de Caries proximales et occlusales, de lésions périapicales, de perte osseuse parodontale, de calcifications pulpaire, et de fractures radiculaires. Au cabinet Le Sept, nous utilisons un système d’IA qui analyse automatiquement toutes les radiographies panoramiques et rétro-alvéolaires. Ce système ne remplace pas notre analyse, mais offre une “seconde lecture” systématique qui a permis, dans plusieurs cas, d’identifier des lésions subtiles qui auraient pu passer inaperçues.

Cas clinique : Détection précoce d’une lésion périapicale

Monsieur D., 42 ans, consulte pour un contrôle de routine sans symptomatologie particulière. La radiographie panoramique est analysée simultanément par le praticien et par notre système d’IA. L’algorithme signale une zone suspecte à l’apex de prémolaires maxillaire, avec un niveau de confiance modéré. Un examen plus approfondi et une radiographie rétroalvéolaire confirment la présence d’une lésion périapicale débutante sur une dent asymptomatique présentant une restauration profonde. Les tests de vitalité révèlent une nécrose pulpaire. Ce diagnostic précoce a permis un traitement endodontique dans des conditions optimales, avant l’apparition de symptômes ou l’extension de la lésion. Sans l’alerte de l’IA, cette pathologie aurait probablement été détectée plus tardivement, nécessitant potentiellement une intervention plus complexe.

Analyse des tissus mous et dépistage des lésions précancéreuses

Les avancées récentes en analyse d’image permettent désormais d’appliquer l’IA au dépistage des lésions

des tissus mous. Des algorithmes spécialisés peuvent analyser des photographies intra-orales pour

classifier les lésions muqueuses (lichen plan, leucoplasie, etc.), évaluer le risque de transformation

maligne, suivre l’évolution des lésions dans le temps et suggérer des protocoles de suivi adaptés. Ces

outils sont particulièrement précieux pour standardiser le dépistage et réduire la variabilité inter-praticiens

dans l’évaluation des lésions.

♦ PLANIFICATION DES TRAITEMENTS OPTIMISÉE

Analyse occluso-fonctionnelle numérique

L’occlusion, longtemps évaluée principalement par l’expérience clinique et des outils analogiques, bénéficie aujourd’hui d’analyses numériques sophistiquées : des capteurs de pression occlusale connectés avec analyse dynamique, la modélisation des mouvements mandibulaires, la simulation des forces masticatoires et la prédiction des zones de contrainte excessive. Ces données, analysées par des algorithmes spécialisés, permettent d’optimiser les plans de traitement prothétiques et orthodontiques en anticipant leurs conséquences fonctionnelles.

Simulation prédictive des résultats thérapeutiques

L’un des apports majeurs de l’IA est sa capacité à simuler et prédire les résultats des traitements en

fonction des caractéristiques spécifiques du patient :

Prédiction de la stabilité des implants basée sur la qualité osseuse et les forces occlusales, Simulation de

l’évolution esthétique des restaurations dans le temps, Anticipation des mouvements dentaires en

orthodontie et Prévision de la réponse tissulaire aux traitements parodontaux.

Cas clinique :

Planification implantaire guidée par IA

Madame L., 58 ans, consulte pour le remplacement d’une première molaire maxillaire. L’analyse CBCT révèle une hauteur osseuse limitée sous le sinus maxillaire (5,8 mm). Notre système d’aide à la décision, après analyse des données radiographiques, des paramètres occlusaux et de l’historique médical de la patiente, propose plusieurs options thérapeutiques classées par taux de succès prévisible :

1. Implant court (5 mm) avec approche transalvéolaire minimalement invasive (taux de succès estimé : 94 %)

2. Greffe osseuse par élévation sinusienne latérale puis implantation (taux de succès estimé : 92 %)

3. Implant standard avec élévation sinusienne par voie crestale (taux de succès estimé : 88 %)

Ces recommandations, basées sur l’analyse de milliers de cas similaires, ont guidé notre discussion avec la patiente. Nous avons opté pour la première option, qui s’est soldée par un succès clinique parfait, avec un suivi à 2 ans montrant une excellente stabilité osseuse.

♦ PERSONNALISATION DES PROTOCOLES DE MAINTENANCE

Évaluation dynamique du risque carieux et parodontal

L’IA permet une approche véritablement personnalisée de la prévention, en intégrant de multiples facteurs de risque : l’historique des traitements et récidives, les paramètres salivaires, les habitudes d’hygiène, les facteurs génétiques, les comorbidités médicales et les données comportementales. Ces analyses permettent de générer des “scores de risque” dynamiques, qui évoluent avec le temps et les nouvelles données, adaptant automatiquement les protocoles de maintenance.

Optimisation des intervalles de rappel

Traditionnellement, les intervalles entre les visites de contrôle sont relativement standardisés (6 mois, 1 an).

Les algorithmes prédictifs permettent désormais d’individualiser ces intervalles en fonction du profil de risque spécifique de chaque patient. Au cabinet Le Sept, cette approche a permis d’optimiser nos protocoles de suivi, avec une réduction significative des complications entre les visites.

INTÉGRATION DE L’IA DANS LE FLUX DE TRAVAIL DU CABINET

♦ ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE ET INTEROPÉRABILITÉ

L’intégration harmonieuse de l’IA dans le cabinet dentaire nécessite une architecture technologique cohérente :

● logiciel de gestion patient : centralise toutes les données et sert de hub d’information

● systèmes d’acquisition d’images : radiographies, photographies, scans 3D

● modules d’IA spécialisés : analyse d’images, aide au diagnostic, planification

● interfaces utilisateur intuitives : présentation claire des résultats aux praticiens

● systèmes de stockage sécurisés : conformes aux réglementations sur les données de santé

L’interopérabilité entre ces différents composants est cruciale pour éviter les silos d’information et garantir un flux de travail fluide.

♦ INTÉGRATION DANS LA ROUTINE CLINIQUE

Au cabinet Le Sept, nous avons développé des protocoles spécifiques pour intégrer l’IA dans notre pratique quotidienne :

Lors de la première consultation

● Analyse automatique des radiographies importées

● Évaluation du risque carieux et parodontal par algorithmes prédictifs

● Génération de recommandations préliminaires pour le plan de traitement

Pendant la phase diagnostique

● Seconde lecture systématique des nouvelles radiographies par IA

● Analyse comparative avec les examens précédents

● Alertes automatiques sur les anomalies détectées

Lors de la planification thérapeutique

● Simulation des différentes options de traitement

● Prédiction des résultats à long terme

● Analyse coût-bénéfice basée sur des données probantes

Durant le suivi

● Monitoring de l’évolution des restaurations

● Ajustement dynamique des protocoles de maintenance

● Détection précoce des complications potentielles

Cette intégration, initialement perçue comme une charge supplémentaire, est rapidement devenue un atout majeur, libérant du temps clinique pour l’interaction humaine avec le patient.

♦ FORMATION DE L’ÉQUIPE ET CONDUITE DU CHANGEMENT

L’adoption de ces technologies représente un changement culturel significatif qui nécessite une

approche structurée au sein du cabinet : Formation initiale (compréhension des principes fondamentaux

de l’IA), Formation pratique (utilisation des outils spécifiques au cabinet), Éducation continue (mise

à jour régulière des connaissances), Retours d’expérience (sessions d’analyse des succès et

difficultés) et Amélioration continue (ajustement des protocoles en fonction des retours).

IMPACT SUR LA RELATION PRATICIEN-PATIENT

♦ COMMUNICATION ET PÉDAGOGIE AUGMENTÉES

Les outils d’aide à la décision transforment la communication avec le patient : Visualisation améliorée (représentations graphiques des pathologies et traitements), Explications objectives (données probantes à l’appui des recommandations), Personnalisation visible (démonstration de l’adaptation du traitement au cas spécifique) et Prédictions illustrées (simulation visuelle des résultats attendus). Ces éléments renforcent la compréhension et l’adhésion du patient au plan de traitement proposé.

♦ DÉCISION PARTAGÉE ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

L’IA facilite une véritable décision partagée par la présentation claire des différentes options thérapeutiques, la quantification objective des risques et bénéfices de chaque approche, la documentation précise des discussions et des choix et le suivi de la satisfaction et ajustement des décisions futures. Cette approche renforce l’autonomie du patient tout en sécurisant la démarche thérapeutique du praticien.

♦ PERCEPTION PAR LES PATIENTS

Nos enquêtes de satisfaction montrent que les patients perçoivent généralement positivement l’utilisation de l’IA :

● 87 % considèrent que cela améliore la qualité des soins

● 92 % apprécient la transparence sur les options thérapeutiques

● 78 % se sentent plus confiants dans les décisions prises

● 65 % sont prêts à partager davantage de données pour améliorer les algorithmes

Cependant, une minorité exprime des préoccupations concernant la confidentialité des données (18 %) ou craint une “déshumanisation” des soins (12 %).

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES ET DÉFIS

♦ PROTECTION DES DONNÉES ET CONFIDENTIALITÉ

L’utilisation de l’IA soulève d’importantes questions de confidentialité : Anonymisation des données (techniques pour dissocier les informations personnelles des données cliniques), Consentement éclairé (information claire sur l’utilisation des données), Sécurité des systèmes (protection contre les accès non autorisés), Propriété des données (clarification des droits des patients, praticiens et développeurs) et Conformité réglementaire (respect du RGPD et des réglementations spécifiques à la santé). Au cabinet Le Sept, nous avons développé une charte éthique spécifique pour l’utilisation de l’IA, garantissant les plus hauts standards de protection des données.

♦ TRANSPARENCE ET EXPLICABILITÉ DES ALGORITHMES

Le caractère “boîte noire” de certains algorithmes pose un défi éthique majeur :

● comment justifier une décision clinique basée sur un algorithme dont le fonctionnement n’est pas entièrement transparent ?

● comment équilibrer performance et explicabilité ?

● quelle responsabilité juridique en cas d’erreur ?

Nous privilégions, lorsque possible, des systèmes qui fournissent non seulement des résultats mais aussi des explications sur les facteurs ayant influencé ces résultats.

♦ BIAIS ALGORITHMIQUES ET ÉQUITÉ DES SOINS

Les algorithmes peuvent perpétuer ou amplifier des biais existants :

● sous-représentation de certaines populations dans les données d’entraînement

● différences de qualité des soins entre groupes socioéconomiques

● variations géographiques dans les pratiques cliniques

Une vigilance constante est nécessaire pour identifier et corriger ces biais potentiels, garantissant que l’IA

contribue à réduire, et non à accentuer, les inégalités en santé bucco-dentaire.

PERSPECTIVES D’AVENIR

♦ ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES À COURT TERME

Dans les 2-3 prochaines années, plusieurs avancées promettent de transformer encore notre pratique :

- IA générative : création de designs prothétiques optimisés

- systèmes multimodaux : intégration de différentes sources de données (radiographies, photos,

données cliniques) - edge computing : analyse en temps réel directement sur les appareils d’acquisition

- interfaces conversationnelles : assistants virtuels spécialisés en dentisterie

♦ VISION À LONG TERME : VERS UNE DENTISTERIE PRÉVENTIVE PERSONNALISÉE

À plus long terme, l’IA pourrait permettre une révolution préventive :

- modèles prédictifs ultra-personnalisés du risque bucco-dentaire

- interventions préventives ciblées basées sur le profil génétique et microbiologique

- monitoring continu via des dispositifs connectés

- thérapies préventives adaptatives

♦ PRÉPARATION DES FUTURS PRATICIENS

Cette révolution technologique impose une évolution de la formation :

- intégration des compétences numériques dans le cursus initial

- formation continue adaptée aux praticiens en exercice

- développement de l’esprit critique face aux outils d’IA

- équilibre entre compétences techniques et relationnelles

CONCLUSION

L’intelligence artificielle et les outils numériques d’aide à la décision représentent bien plus qu’une simple évolution technologique pour notre profession. Ils incarnent une transformation profonde de notre approche du diagnostic, de la planification thérapeutique et du suivi des patients. Au cabinet Le Sept, notre expérience démontre que ces technologies, lorsqu’elles sont intégrées avec discernement et éthique, amplifient notre expertise clinique plutôt que de la remplacer. Elles nous permettent de consacrer plus de temps aux aspects humains de notre métier, tout en bénéficiant d’une précision diagnostique et d’une prévisibilité thérapeutique accrues. La dentisterie de demain sera sans doute augmentée par l’intelligence artificielle, mais elle restera fondamentalement humaine dans son essence. Notre responsabilité, en tant que praticiens, est de guider cette évolution pour qu’elle serve au mieux l’intérêt de nos patients et l’excellence de notre profession.

BIBLIOGRAPHIE

- Schwendicke F, Krois J, Gomez J. Artificial intelligence in dentistry: chances and challenges. J Dent Res. 2020;99(7):769–774. doi:10.1177/0022034520915714

- Lee JH, Kim DH, Jeong SN, Choi SH. Detection and diagnosis of dental caries using a deep learning-based convolutional neural network algorithm. J Dent. 2018;77:106–111. doi:10.1016/j.jdent.2018.07.015

- Liu J, Zhang Y, Zhang Y, et al. Deep learning for automatic detection of dental caries in panoramic radiographs. J Dent. 2019;91:103226. doi:10.1016/j.jdent.2019.103226

- Esteva A, Kuprel B, Novoa RA, et al. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. Nature. 2017;542(7639):115–118. doi:10.1038/nature21056

- Mertens S, Jacobs R, Quirynen M, et al. Artificial intelligence in dentistry: a scoping review. Int J Comput Dent. 2021;24(4):343–356.

- Chen H, Zhang K, Lyu P, et al. A deep learning approach to automatic teeth detection and numbering based on object detection in dental periapical films. Sci Rep. 2019;9(1):3840. doi:10.1038/s41598-019-40361-4

- Koch TL, Wenzel A, Kirkevang LL. Detection of periapical radiolucencies in digital radiographs: effect of image enhancement on observer agreement. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2003;96(6):734–739. doi:10.1016/S1079-2104(03)00398-4

- Krois J, Schwendicke F. Artificial intelligence for dental diagnostics: perspectives and challenges. J Dent Res. 2021;100(7):607–611. doi:10.1177/0022034521999341

- Yoshida H, Matsumoto K, Arai Y, et al. Computer-aided diagnosis system for dental panoramic radiographs. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005;99(4):485–491. doi:10.1016/j.tripleo.2004.07.014

- Wang L, Wong DT. Salivary biomarkers for oral diseases. J Dent Res. 2011;90(11):1154–1161. doi:10.1177/0022034511414945