La technique du tunnel, qui dérive de la technique de l’enveloppe (Raetzke, 1985) (1), a été développée par Allen en 1994 (2), puis largement modifiée au cours du temps. (par Azzi & Etienne 1998 (3), Zabalegui et al. 1999 (4), Tozum & Dini 2003 (5), Zuhr et al. 2007 (6), Ronco 2021 (7)). Actuellement, le tunnel modifié (c’est à dire tracté coronairement) est la technique la plus utilisée lorsqu’un tunnel est indiqué, associée à l’insertion d’un greffon conjonctif enfoui et/ou partiellement exposé. C’est en 2002, pour la première fois, que MAHN (8) décrit l’utilisation d’une incision verticale pour modifier la technique du tunnel afin de faciliter l’insertion du greffon et améliorer la laxité du tunnel. Puis en 2011, ZADEH (9) fera évoluer cette technique en développant la VISTA (Vestibular Incision Subperiosteal Tunnel Access), insistant sur l’intérêt de l’incision verticale dans le but d’optimiser la réalisation du tunnel et l’obtention de sa mobilité en direction coronaire, tout en réduisant les suites post opératoires pour le patient.

Au travers de 2 cas cliniques présentant ces deux techniques de tunnelisation, nous décrirons le step by step chirurgical ainsi que leurs subtilités, avec une description détaillée des deux protocoles.

LE TUNNEL MODIFIÉ : APPROCHE CONVENTIONNELLE PAR ABORD INTRASULCULAIRE

Les récessions parodontales représentent un motif récurrent de consultation de la part de nos patients, tant sur le plan esthétique que fonctionnel (sensibilités gingivales au brossage, hypersensibilités dentinaires suite à l’apparition de caries radiculaires ou de lésions cervicales non carieuses (LCNC) (10).

Ces situations cliniques sont souvent difficiles à appréhender car nous faisons face à des vestibules souvent peu profonds, des racines proéminentes, ainsi qu’une variation de la taille des défauts et du tissu kératinisé résiduel apicalement à la récession (7). Ces défauts sont plus problématiques, principalement en raison de la perte osseuse inter-proximale et de la papille, entraînant une augmentation de la surface avasculaire et une réduction du lit périosté inter-proximal, diminuant ainsi le pronostic de recouvrement complet (classification de Cairo) (11). Malgré cela, des études récentes ont montré des résultats encourageants, démontrant que la perte de l’attache interdentaire à elle seule ne représente pas une limite en termes de recouvrement. (Chambrone et Tatakis 2015, Aroca 2018) (12).

Le tunnel s’avère donc être l’indication de choix en cas de récession de type RT2 de Cairo ou classe III de Miller.

Cette évolution très importante est associée au développement et à l’utilisation d’instruments de microchirurgie comme les micro-décolleurs à tunnel, les micro-instruments et les micro-lames. Grâce à l’utilisation d’aides optiques et de ces outils, les résultats sont améliorés : diminution du traumatisme des tissus, facilité d’obtention de la laxité et bon positionnement coronaire des tissus, et donc meilleure cicatrisation.

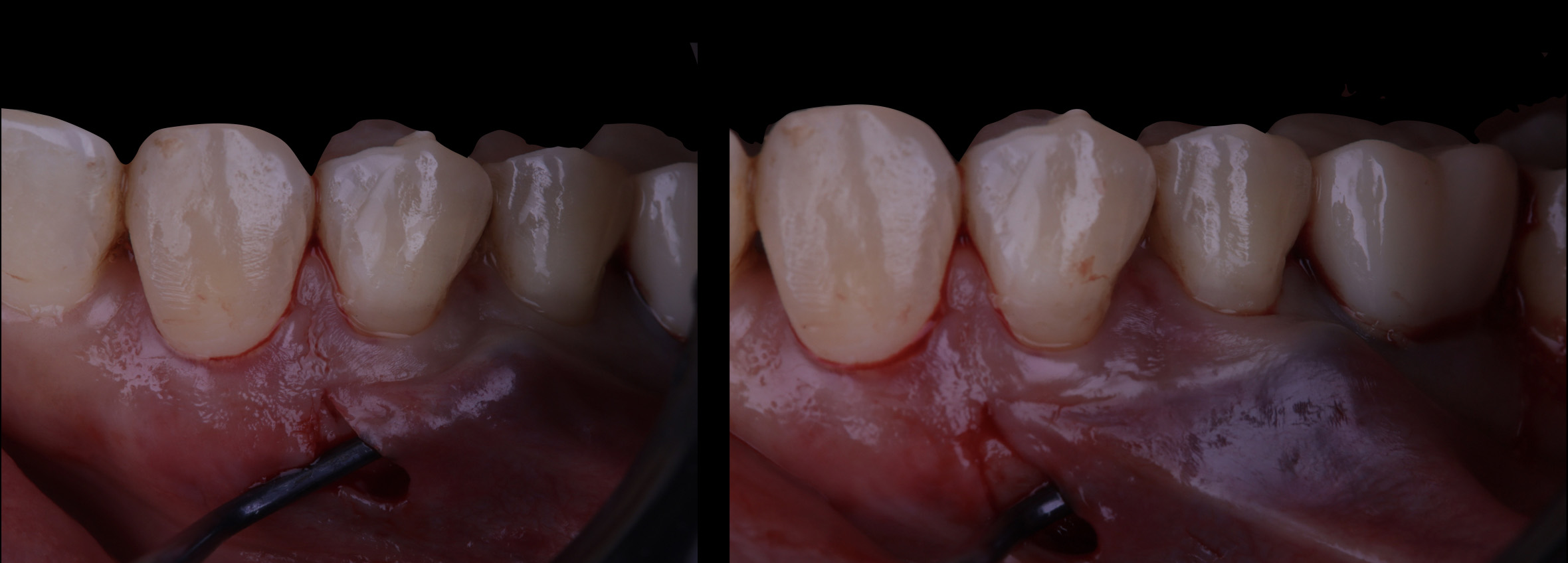

Fig. 1 : situation pré opératoire pour cette patiente présentant des récessions RT1 avec hypersensibilités au froid (photo gauche), et principes généraux de la technique du tunnel modifié (photo droite).

TECHNIQUE CHIRURGICALE / STEP BY STEP POUR LE TUNNEL MODIFIÉ

1/ Après une anesthésie locale du site, para-apicale uniquement (pas d’injection d’anesthésique dans les papilles, pouvant induire une perte de vascularisation), nous réalisons des Incisions intra-sulculaires à l’aide de micro lames, en préservant l’intégrité de la gencive marginale de toutes les dents concernées par des récessions, et aussi une dent supplémentaire de part et d’autre des lésions à traiter.

Fig. 2 : incisions intra sulculaires à l’aide d’une micro lame sans altérer le rebord gingival marginal.

2/ Décollement en pleine épaisseur, à l’aide de micro décolleurs, en direction apicale jusqu’à la ligne muco-gingivale (LMG), sur chaque dent à traiter. A ce stade, il est capital de ne pas chercher à tunneliser sous les papilles.

3/ Toujours à l’aide des micro décolleur, on fait se rejoindre en apical les décollements en épaisseur totale en regard des papilles, mais toujours sans chercher à décoller les papilles.

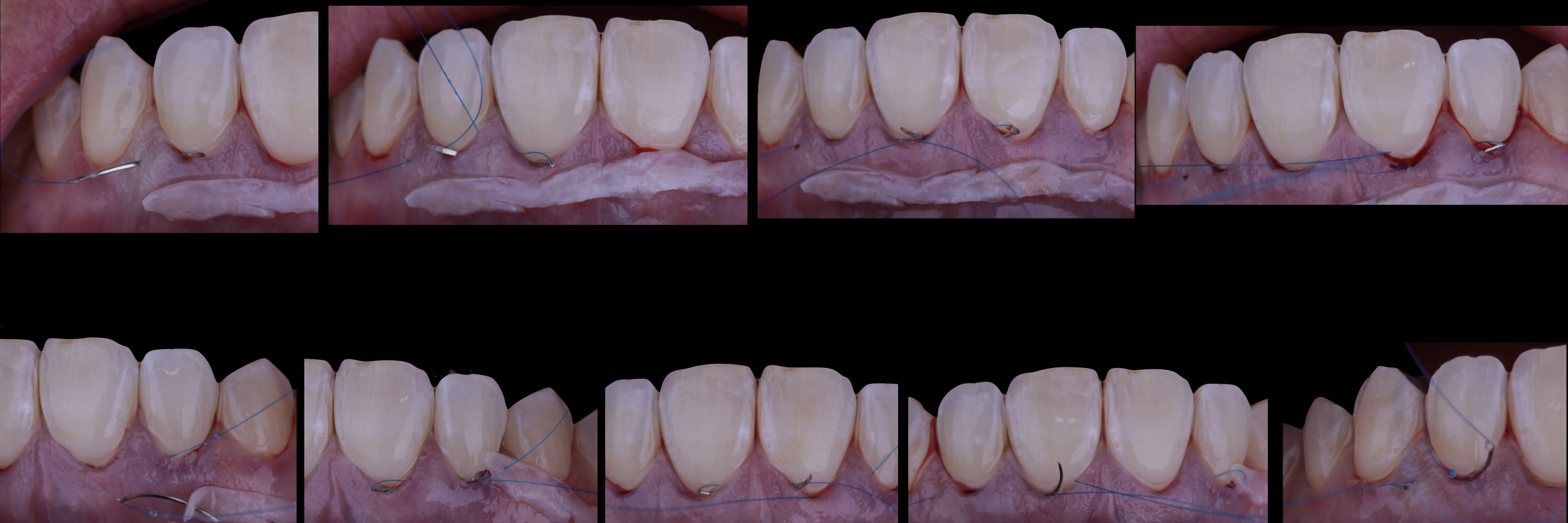

Fig. 3 : décollement en épaisseur totale avec des micro décolleurs, en direction apicale premièrement (images du haut) puis latéralement (images du bas) sans essayer de libérer les papilles.

4/ Avec une lame neuve, de type micro lame, nous réalisons une dissection en épaisseur partielle apicalement à la LMG, afin de libérer les insertions musculaires et fibreuses, et donner de la laxité au lambeau, par un mouvement de balayage avec la lame.

5/ Une fois toutes ces étapes réalisées, nous décollons les papilles en épaisseur totale, en poussant d’apical en coronaire puis palatin, à l’aide de micro décolleur de papille, avec un mouvement de reptation sans jamais détacher la pointe papillaire de son ancrage.

6/ Après prélèvement palatin et protection du site donneur par une plaque palatine, nous insérons le

greffon dans le tunnel à l’aide d’un fil de suture monofilament de faible calibre (5/0 ou 6/0).

Fig. 6 : step by step pour l’insertion et l’immobilisation du greffon dans le tunnel, il est primordial de passer l’aiguille par le chas sous les papilles afin de ne pas piquer les tissus et créer ainsi une zone de friction pour le greffon.

7/ Sutures de positionnement coronaire du tunnel, au choix (matelassier vertical, sling suture décrit par Zucchelli, double crossed décrit par Zurh & Hurtzeler, Belt & Suspender décrit par Ronco…), sans aucune tension au niveau des tissus.

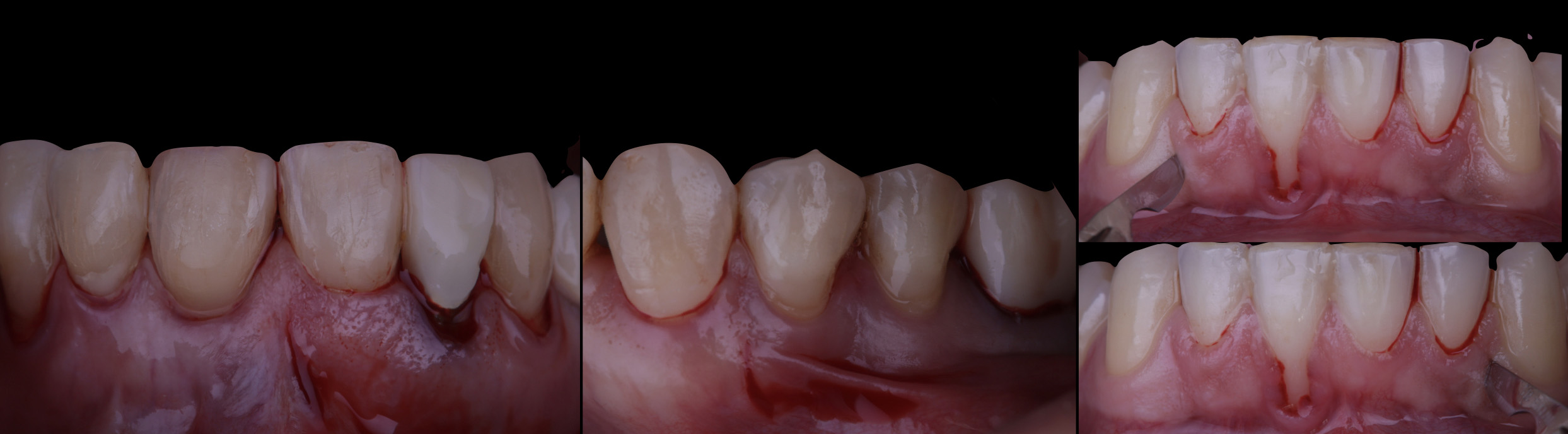

Fig. 7 : situation post opératoire immédiate sur la photo en haut (des Sling sutures ont été réalisées) et contrôle post opératoire à 14j sur la photo en bas avant dépose des points.

Le tunnel avec incision verticale (technique VISTA)

Les premiers auteurs ayant décrit l’utilisation de l’incision verticale (MAHN, 2002 (8)), ont développé cette technique afin d’améliorer la laxité du tunnel et l’insertion du greffon dans ce dernier. Par la suite, les nombreux intérêts de cette approche chirurgicale ont largement été démontrés en présence d’un vestibule court, une absence de tissu kératinisé, et surtout d’insertions musculaires imposantes (ZADEH, 2011) (9).

Les Indications cliniques sont nombreuses :

• parodonte fin : afin d’éviter de risquer de déchirer les tissus en pénétrant avec la lame en intrasulculaire , l’incision verticale permet d’initier le décollement du tunnel en sous périosté et ainsi d’aller plus vite, en toute sécurité.

• présence d’un frein / insertions musculaires : l’incision verticale permet de supprimer les insertions musculaires au niveau du frein plus facilement que par un abord sulculaire à l’aveugle. Il est ainsi possible de réaliser la freinectomie par voie interne, à partir du trait d’incision verticale, comme le décrit Vanessa Frazão (Brésil).

• insertion d’un greffon épais et de grande étendue : il est plus facile et sécurisant d’insérer le greffon par l’incision verticale tout en maintenant l’intégrité de la gencive marginale .

• présence de couronnes céramiques sur dents ou sur implants : évitez d’inciser en intra sulculaire, afin de réduire le risque d’altérer la gencive marginale ou même la céramique avec la lame.

• bombé cervical de la dent empêchant une insertion de la lame parallèlement à l’axe dentaire, et donc un mauvais axe de dissection et décollement des tissus, avec un risque de perforation accrue du lambeau.

TECHNIQUE CHIRURGICALE / STEP BY STEP POUR LE TUNNEL AVEC INCISION VERTICALE

1/ Après une anesthésie locale du site, il est possible de réaliser des incisions intra-sulculaires à l’aide de

micro lames mais cette étape est facultative, voire contre indiquée en présence d’une anatomie coronoradiculaire

défavorable à l’insertion de la lame dans le grand axe de la dent, sans léser la gencive marginale.

2/ Une ou plusieurs incisions verticales sont réalisées (si récessions multiples et tunnel de grande étendue).

L’incision verticale sera toujours réalisée entre 2 dents, soit au centre du tunnel, soit deux incisions sur les extrémités mésiale et distale du tunnel. Il est primordial de toujours laisser 4 à 5 mm de distance avec le collet des dents afin de préserver un bandeau de gencive kératinisée et de ne pas créer de récession secondaire, ou de difficultés peropératoires.

SI nous devions choisir, nous réaliserions cette incision plutôt en mésial, car il est plus pratique d’insérer les décolleurs de mésial vers le distal pour décoller le tunnel depuis cette incision. Si un frein important est présent, l’incision verticale est réalisée dans le frein afin d ‘en réaliser la dissection et la suppression totale.

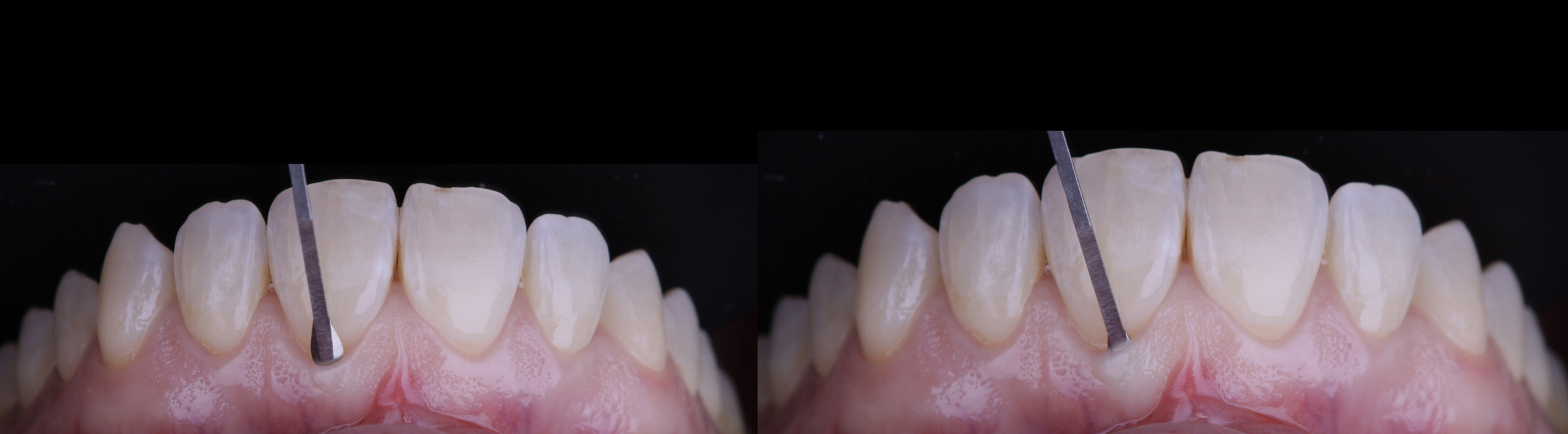

Fig. 8 : exemples d’incisions verticales en fonction de la situation clinique (incision entre 11 et 21 dans le frein sur la première photo à gauche, incision mésiale sur la deuxième photo et 2 incisions aux

extrémités mésiale et distale du tunnel sur les deux photos de droite).

3/ Décollement du tunnel à l’aide de micro décolleurs, de direction apicale vers coronaire, en poussant les tissus, en sous périosté (épaisseur totale).

Puis une dissection apicale en épaisseur partielle avec lame 15C ou une micro lame sera réalisée, pour libérer les insertions musculaires, à partir du trait d’incision vertical.

Et enfin la dissection des papilles est effectuée avec un micro décolleur, au contact osseux, en direction coronaire puis palatine, afin de libérer complètement la papille, sans jamais la déchirer.

4/ insertion du greffon dans le tunnel, via l’incision verticale

• Insérer l’aiguille du côté opposé au trait de l’incision verticale, pour pouvoir tracter le greffon depuis ce trait.

L’aiguille pénètre dans la papille distale de la récession opposée au trait vertical, dans la gencive attachée, proche du niveau de la JAC, puis ressort dans le sulcus. Ensuite, l’aiguille est passée à l’envers sous les papilles, de proche en proche, jusqu’ au trait d incision pour piquer le greffon et faire le chemin inverse (toujours avec l’aiguille à l’envers) jusqu’ à rejoindre le point de pénétration initial, afin de fixer le greffon avec un point en O.

Il est primordial de veiller à ce que l’aiguille ne pique pas de fibre ou insertions musculaires lors des passages sous les papilles, car sinon le greffon ne coulissera pas correctement dans le tunnel et va se bloquer ou se vriller.

• La partie opposée du greffon va être suturée au niveau de la papille la plus mésiale.

5/ Sutures pour tracter coronairement le tunnel : double crossed, Sling suture ou belt & suspender de V. Ronco dont l’avantage est de déplacer uniquement la gencive marginale coronairement (et non la papille + le greffon qui sont déjà dans leur bonne position).

6 / Sutures du trait d incision verticale par des points en O

7/ Suture point matelassier horizontal apicale en fond de vestibule, pour maintenir les tissus et bloquer les mouvements musculaires, tout en plaquant la muqueuse alvéolaire contre le périoste

Attention pour ce point, il ne faut pas serrer le noeud trop fort pouvant entraîner un risque d’ischémie et la création d’une déhiscence dans la muqueuse.

Fig. 12 : sling sutures pour tracter le greffon, points en O au niveau

du trait vertical et matelassier horizontal en fond de vestibule.

Fig. 13 : situation pré opératoire en haut, dépose des points J14

au centre, et 6 mois post opératoire en bas.

CONCLUSION

La technique du tunnel (avec ou sans incision verticale) est donc une procédure micro-chirurgicale minimalement invasive permettant le recouvrement de récessions tout en préservant l’intégrité et la vascularisation des tissus gingivaux ainsi que du greffon conjonctif enfoui (grâce au maintien des papilles intactes et la réalisation d’une dissection de pleine épaisseur).

En présence de biotype fin, de freins importants, ou de couronnes céramiques avec un bombé cervical marqué, l’utilisation d’une ou de plusieurs incisions verticales permet de réduire le risque de déchirure de la gencive marginale ainsi que de faciliter l’insertion du greffon dans le tunnel.

BIBLIOGRAPHIE

- P B Raetzke, Covering localized areas of root exposure employing the “envelope” technique, J. Periodontol 1985 Jul;56(7):397-402.

- Allen A. Use of the supraperiosteal envelope in soft tissue grafting for root coverage. Clinical results. Int J Periodontics Restorative Dent 1994: 14: 302–315

- Azzi, R. & Etienne, D. Recouvrement radiculaire et reconstruction papillaire par greffon conjonctif enfoui sous un lambeau vestibulaire tunnelisé et tracté coronairement. Journal de Parodontologie et d’Implantologie Orale 17,71–77, 1998

- I. Zabalegui, A. Sicilia, J. Cambra, J. Gil, M. Sanz. Treatment of multiple adjacent gingival recessions with the tunnel subepithelial connective tissue graft: a clinical report Int. J. Periodont. Restor. Dentistry, 19 (2)(1999), pp. 199-206

- Tözüm T.f, Dini Fm. Treatment of adjacent gingival recessions with subepithelial connective tissue grafts and the modified tunnel technique Quintessence Int 2003;34(1):7-13. Cat 4

- Otto Zuhr et al, Covering of Gingival Recessions with a Modified Microsurgical Tunnel Technique: Case Report. The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry , Volume 27, Number 5, 2007

- RONCO Vincent, Tunnélisation : Un concept global en chirurgie plastique parodontale, Quintessence international, 2001

- Mahn D, Esthetic Correction of Gingival Recession Using a Modified Tunnel Technique and an Acellular Dermal ConectiveTissue Allograft. journal of esthetic and restorative dentistry, Vol 14 Number 1, 2022

- Zadeh H. H. , Minimally Invasive Treatment of Maxillary Anterior Gingival Recession Defects by Vestibular Incision Subperiosteal Tunnel Access and Platelet-Derived Growth Factor BB, The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, Volume 31, Number 6, 2011.

- Piscitello S., Chirurgie plastique parodontale et esthétique du sourire. Le Fil Dentaire nuléro 176 : 18-22, 2022.

- Cortellini P, Bissada NF. Mucogingival conditions in the natural dentition: Narrative review, case definitions, and diagnostic considerations. J Clin Periodontol. 2018;45(Suppl 20):S190–S198.

- Aroca Sofia, Barbieri Antoin, Clementini Marco, Renouard Franck, Massimo de Sanctis. Treatment of class III multiple gingival recessions: Prognostic factors for achieving a complete root coverage. J Clin Periodontol. 2018 Jul;45(7):861-868.