Gestion des tissus mous · restaurations céramiques · Gouttière de protection

INTRODUCTION

La réhabilitation globale du sourire représente un défi pour le praticien, à la fois esthétique et fonctionnel.

Elle nécessite une analyse personnalisée et une planification précise faisant appel à une approche pluridisciplinaire allant du choix de la technique aux matériaux. C’est la combinaison de ces éléments qui permet d’obtenir des résultats esthétiques prévisibles et durables. Ce cas illustre un parcours séquencé intégrant :

– étude esthétique

– gestion des tissus mous

– temporisation

– restaurations céramiques

PRESENTATION DU CAS

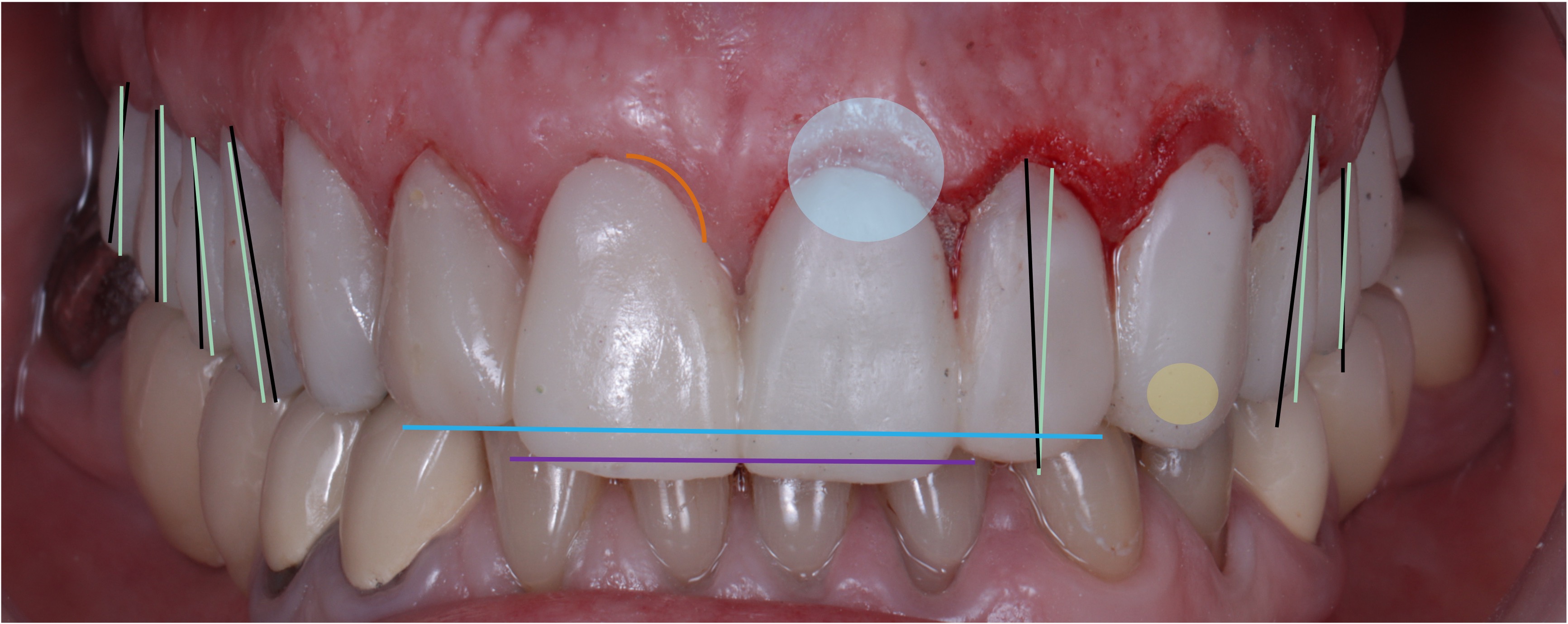

Une patiente de 50 ans se présente avec une demande esthétique globale : elle souhaite modifier son sourire (fig. 1). Un temps a été consacré à l’écoute de ses doléances. Elle rapporte une asymétrie des collets gingivaux, ainsi que des différences de forme, de longueur et de teinte. Le contraste marqué entre dents naturelles et couronnes l’a conduite à consulter afin de trouver une solution.

L’objectif thérapeutique est d’obtenir un résultat esthétique harmonieux mais aussi fonctionnel.

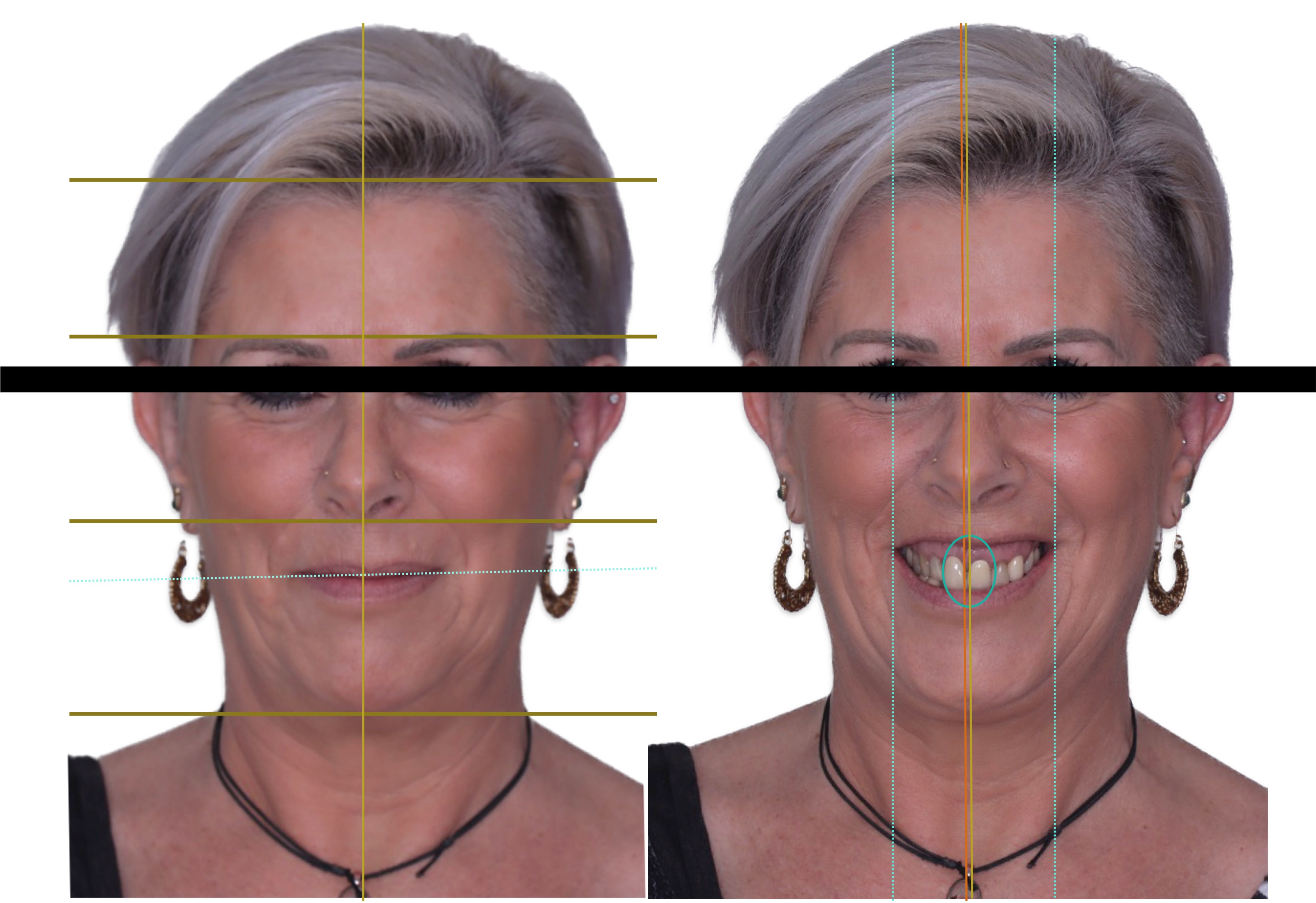

Figure 1 : une étude esthétique complète est réalisée à l’aide d’empreintes d’étude et de photographies dentaires (portrait de face et du sourire)

ANALYSE ESTHETIQUE

Une analyse esthétique complète (1) est réalisée en 3 étapes :

1. analyse faciale : proportions et symétrie.

2. analyse du sourire : rapports labio-dentaires, interdentaires et labio-gingivaux.

3. simulation numérique : anticipation du résultat et planification des corrections éventuelles.

Les photographies de face au repos et au sourire (fig. 2) mettent en évidence plusieurs points de déséquilibre :

– une déviation de la ligne bi-commissurale

– une augmentation de l’étage inférieur

– un plan sagittal médian décalé par rapport au milieu inter-incisif

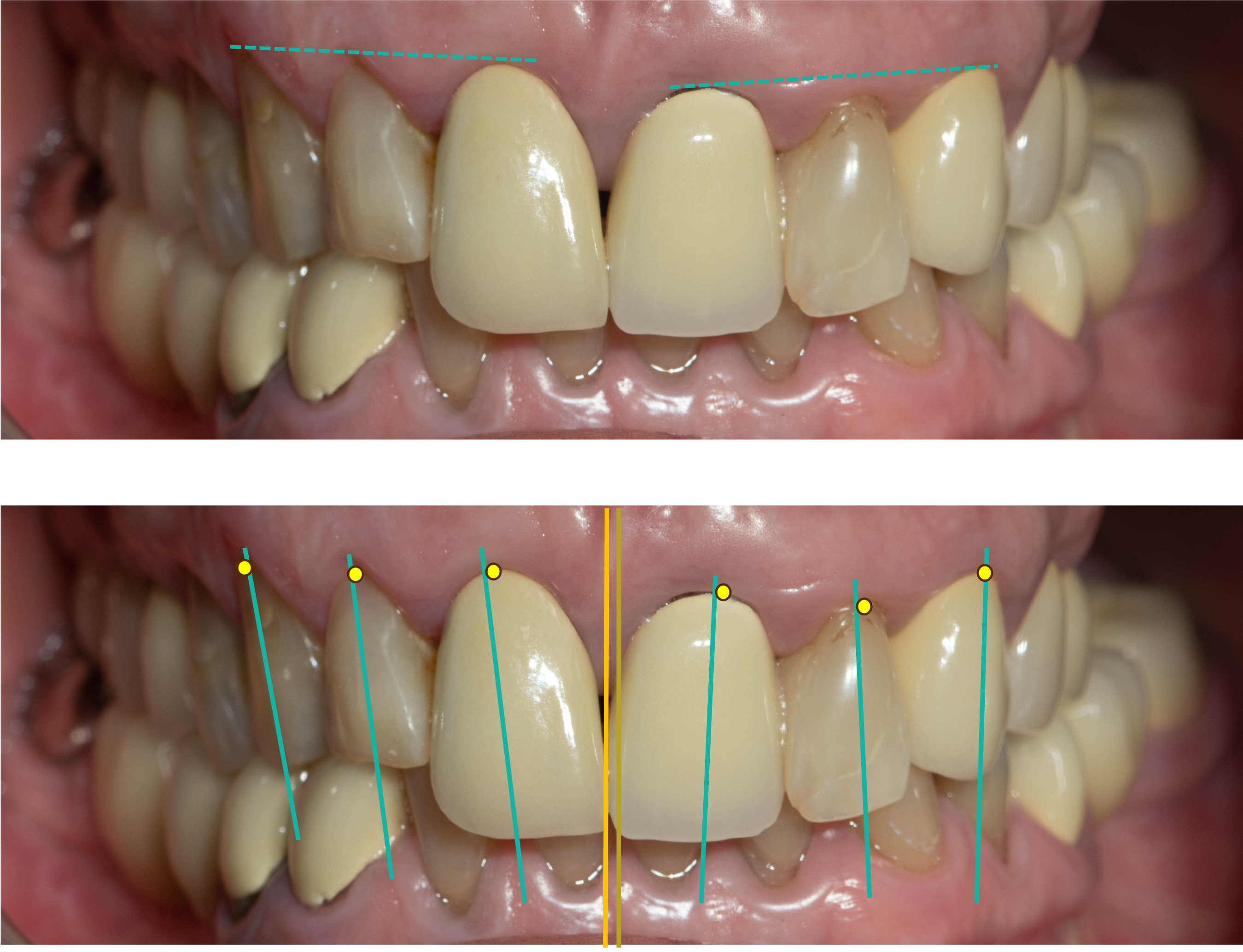

L’analyse du sourire dit de « Duchenne » (fig. 3) et des rapports dento-gingivo-labiaux (fig. 4) révèle une

harmonie du sourire perturbée par (1) :

– des axes dentaires déviés et des zéniths trop mésialés

– une contracture du muscle orbiculaire lors de la fermeture passive

– une déviation des milieux inter-incisifs (< 2 mm) par rapport au plan sagittal médian, associée à un défaut de parallélisme avec l’axe médian

– des collets plus bas au niveau de 21, 22 et 23 par rapport au secteur 10

– des variations de longueurs coronaires perturbant le plan esthétique

– une ligne du sourire haute avec une large exposition gingivale

L’examen de la ligne du sourire oriente toute la réflexion thérapeutique et guide le travail sur le « rose ».

Ici, la ligne du sourire est haute, avec un découvrement complet des dents (100 %) et une forte exposition gingivale. Une telle situation représente un véritable défi clinique pour le praticien (2). Elle impose de concilier exigence esthétique et contraintes techniques.

Cette analyse préalable met en évidence les difficultés potentielles, notamment la gestion du sourire gingival.

Une correction du rose est donc envisagée afin d’harmoniser la hauteur des collets, repositionner les zéniths plus distalement et réorienter l’axe des dents du secteur 20 (2). L’objectif est de tendre vers une meilleure symétrie du sourire.

INTEGRATION DU SMILE DESIGN DANS LA PLANIFICATION PROTHETIQUE

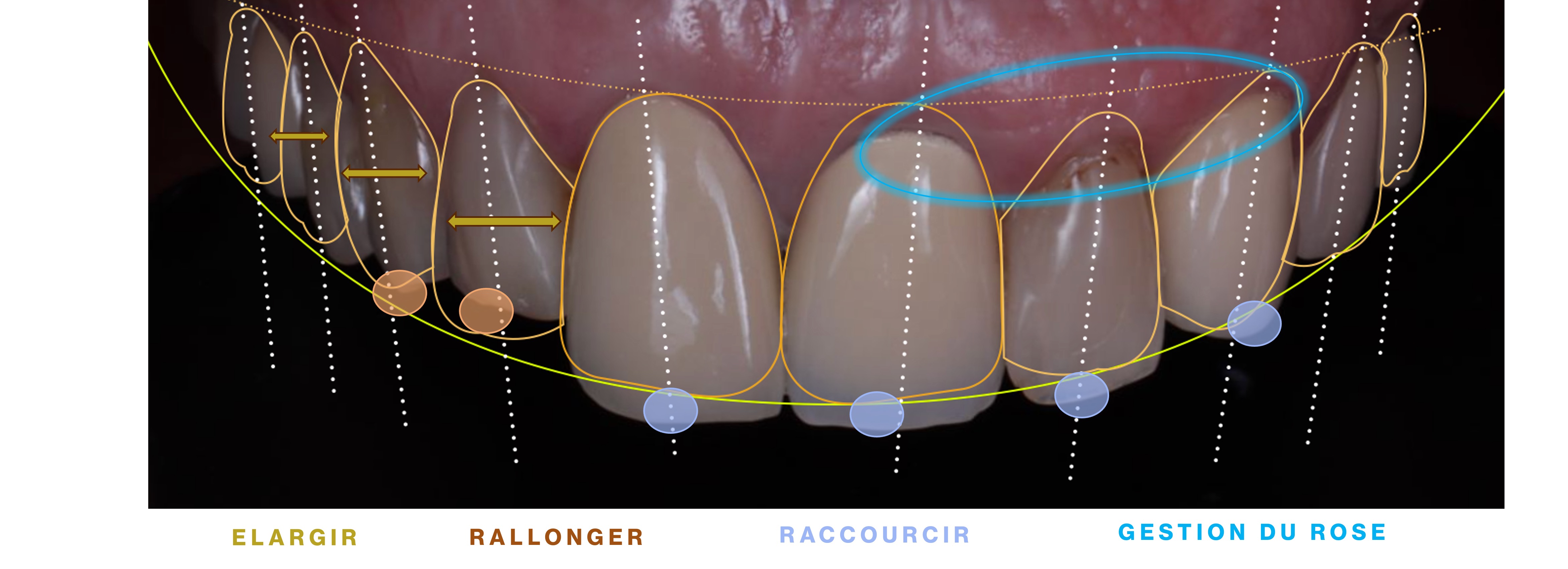

L’une des étapes clés du plan de traitement repose sur le Smile Design. Cet outil numérique permet une analyse fonctionnelle et esthétique fine. Son objectif est d’assurer un résultat harmonieux et prévisible.

Pour la patiente, il offre une visualisation claire du projet prothétique personnalisé et du résultat attendu.

C’est aussi un outil pédagogique puissant qui facilite compréhension, adhésion et acceptation (3). Pour le praticien, il constitue un véritable support décisionnel, un outil de communication et un outil de planification précis. Il permet de guider la conception du traitement en mettant en lien la chirurgie, la parodontologie et la prothèse tout en optimisant les proportions dentaires, la position des collets et des zéniths ainsi que les corrections gingivales nécessaires (4).

Une analyse virtuelle a donc été faite. Plusieurs axes de correction ont été identifiés (fig. 5).

– Gestion du rose : préparation gingivale au niveau de 21 à 23, afin de réaligner les collets par rapport

au secteur 10 (5).

– Collets et zéniths : réalignement des collets, distalisation des zéniths et correction des axes dentaires du secteur 20.

– Forme dentaire : augmentation du diamètre mésiodistal de 12 et 13.

– Longueurs coronaires : rallonger 12, raccourcir 11, 21 à 23, afin de s’adapter à la concavité de la lèvre

inférieure.

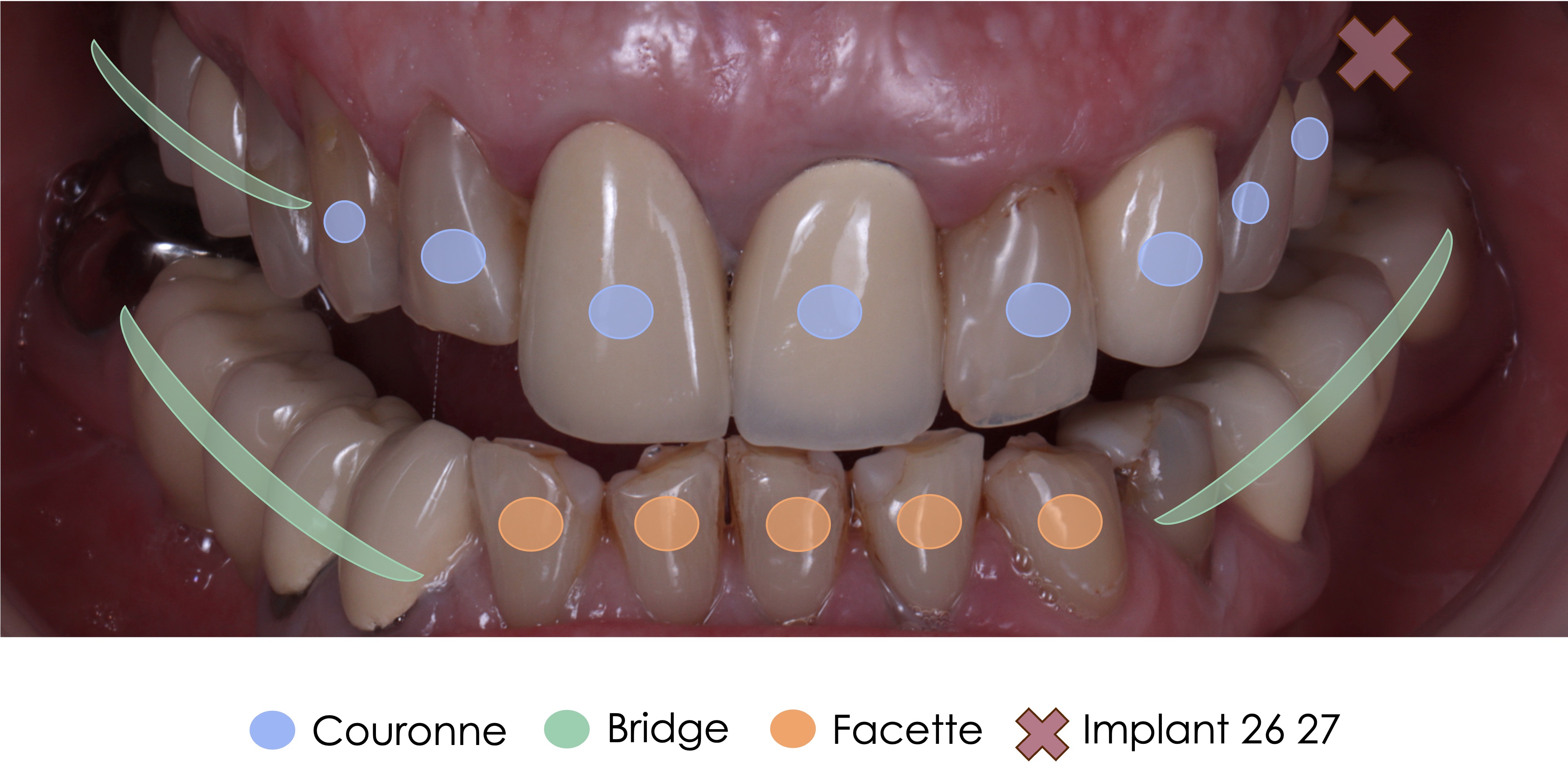

PROPOSITION THERAPEUTIQUE

Après validation du projet virtuel, le plan de traitement retenu a été le suivant (fig. 6) :

MAXILLAIRE

– Bridge en zircone 14-17.

– Couronnes en zircone stratifiée en céramique feldspathique 13-25.

– Implants 26-27, prévus dans un second temps pour raisons financières.

MANDIBULE

– Bridges en zircone 34-37 et 43-46.

– Facettes en disilicate de lithium 42-33.

JUSTIFICATION DU CHOIX DES MATERIAUX

L’un des enjeux majeurs de cette réhabilitation globale était de garantir l’harmonie visuelle des matériaux.

Au maxillaire, l’association de céramiques aux propriétés optiques différentes (zircone et disilicate de lithium) sur des dents adjacentes aurait généré un contraste marqué de translucidité et de luminosité.

Pour éviter cet effet, le choix s’est porté sur la zircone stratifiée en céramique feldspathique. Cette option combine une résistance mécanique élevée avec un rendu optique supérieur, en particulier dans la zone

antérieure esthétique.

À la mandibule, la situation diffère. Les dents ne sont pas exposées au sourire, ce qui réduit l’importance du contraste optique. Le disilicate de lithium a donc été retenu pour les facettes. Il représente un compromis idéal entre propriétés mécaniques, qualités optiques et fiabilité du collage.

Pour les dents 12, 13 et 14, la décision fut plus délicate : facettes, veneerlays ou couronnes ? Le choix final s’est orienté vers des couronnes en zircone, afin de maintenir une homogénéité lumineuse avec les restaurations adjacentes.

REALISATION CLINIQUE

ÉTAPE 1 : PREPARATION DU « PINK » ET MISE EN

PLACE DU MOCK UP VERSION 1 (V1)

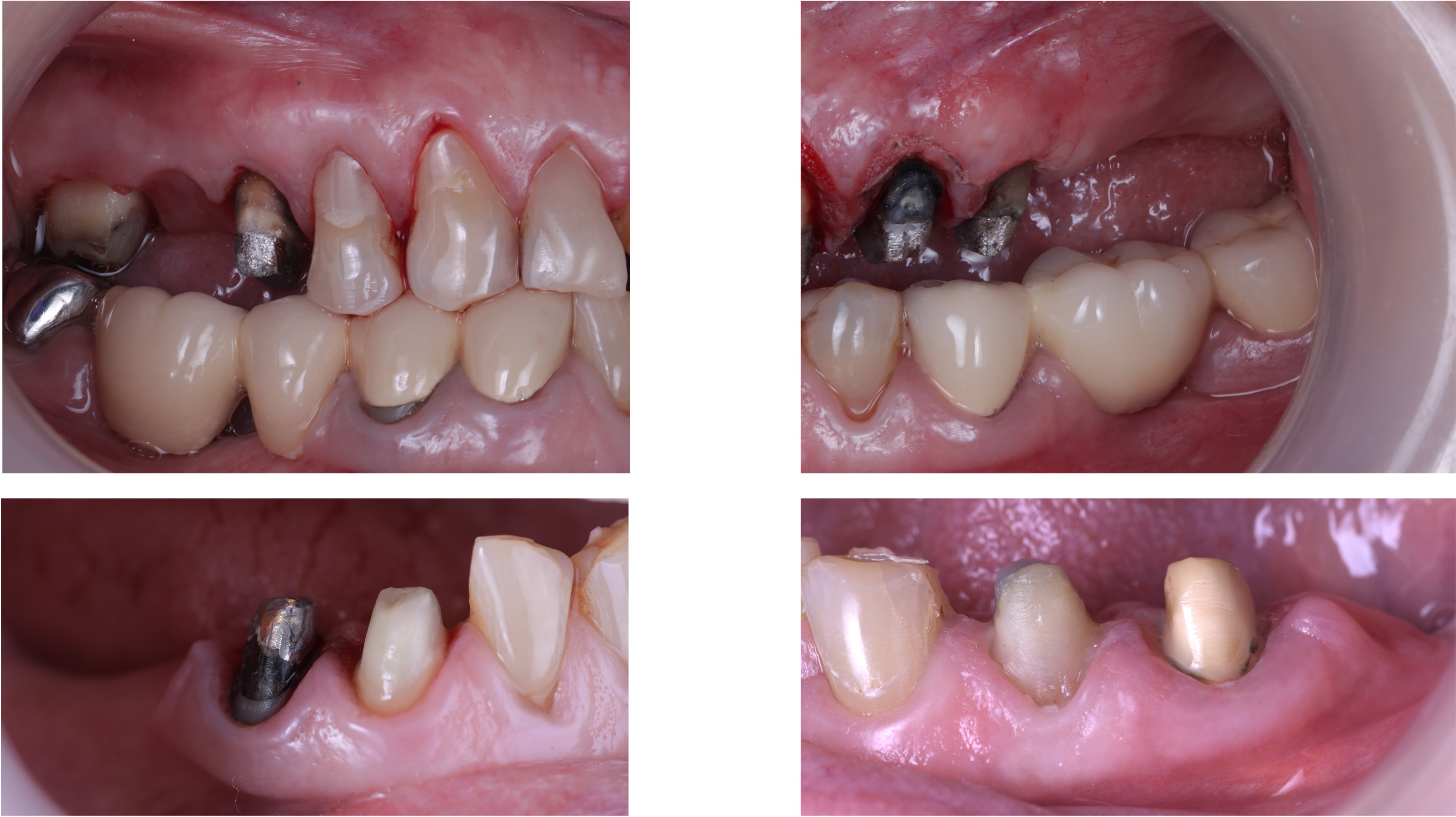

Après la dépose des anciennes restaurations prothétiques, une correction gingivale a été réalisée afin d’harmoniser la ligne des collets et la position des zéniths. Cette étape a été suivie par la mise en place d’un mock-up direct, issu du wax-up réalisé par le laboratoire Watzki (fig. 7). Le mock-up V1 a permis une pré-validation esthétique immédiate. Il a servi de support pour anticiper d’éventuelles corrections et de guide de préparation pour garantir une préservation tissulaire optimale (2).

Dans ce cas, le mock-up V1 a fourni une base satisfaisante mais a mis en évidence plusieurs ajustements nécessaires (fig. 8) :

– longueurs coronaires : 11 et 21 légèrement trop longues, 22 également en excès.

– collets : arrondir celui de 11 pour adoucir la transition gingivale.

– zéniths : distalisation de 21 et 22.

– axes dentaires : correction de l’inclinaison.

– canines : 23 apparaît trop marquée par rapport à 13, qui semble à l’inverse effacée.

Ces corrections visent à renforcer la symétrie et l’intégration esthétique du projet prothétique (fig.9).

ÉTAPE 2 : PREPARATION DU SECTEUR POSTERIEUR

Après validation du mock-up par la patiente, la dépose des bridges et couronnes postérieures a été réalisée. Pour les dents 15, 24, 25 et 45, il a été décidé de conserver les tenons radiculaires métalliques (screw-post en amalgame), afin de ne pas fragiliser davantage les structures dentaires résiduelles. La principale difficulté résidait alors dans la nécessité de masquer ces supports grisâtres.

Les préparations des dents restantes ont été effectuées en privilégiant une approche aussi conservatrice que possible (fig. 10).

Le choix du matériau s’est porté sur la zircone, particulièrement adaptée à la réalisation de bridges.

Ce choix se justifie par :

– une résistance mécanique élevée, supérieure à celle des vitrocéramiques.

– une meilleure tenue aux fortes sollicitations occlusales, fréquentes dans les secteurs postérieurs.

Les vitrocéramiques, comme le disilicate de lithium, ne sont généralement pas indiquées pour les armatures de bridges postérieurs, en raison de leur résistance moindre et de leurs limitations de portée.

ÉTAPE 3 : ESSAYAGE DU “BISCUIT” DES SECTEURS POSTERIEURS

L’essayage des armatures en phase “biscuit” a été réalisé sur les secteurs postérieurs (fig. 11). Cette étape intermédiaire est essentielle pour anticiper tout défaut d’ajustement ou de morphologie. Elle permet de vérifier l’adaptation marginale, les points de contact, l’occlusion statique et dynamique, ainsi que l’intégration esthétique.

Lors de cet essayage, un défaut d’adaptation cervical a été observé en 44. Une correction a été demandée au prothésiste avant la stratification finale, afin d’assurer un ajustage optimal.

ÉTAPE 4 : PREPARATION DU SECTEUR ANTERIEUR MAXILLAIRE ET PRISE DE TEINTE

Les préparations ont été réalisées dans une logique de préservation tissulaire, en respectant les épaisseurs minimales nécessaires à la zircone. L’objectif était de limiter la réduction et de standardiser les épaisseurs, en particulier pour 12, 13 et 22, dents naturelles (fig.12). Une attention particulière a été portée à l’anticipation des axes et des profils d’émergence afin d’éviter les sur-contours.

Deux reconstitutions par tenon fibré et composite (RMIPP) ont été effectuées sur 21 et 23, pour restaurer la structure dentaire et assurer la rétention des futures couronnes.

Enfin, une prise de teinte classique est réalisée avec le teintier 3D Master®, complétée par une prise de teinte des substrats avec le teintier DIE MATERIAL® (6).

Ces informations sont transmises au prothésiste afin d’adapter l’opacité et la stratification de la céramique. Elles garantissent un rendu final fidèle, malgré l’influence du support sous-jacent.

ÉTAPE 5 : PREPARATION DES FACETTES ANTERIEURES MANDIBULAIRES

Les anciennes restaurations composites ont été déposées puis refaites sous champ opératoire. Les préparations ont été guidées par le mock-up, en respectant une approche minimalement invasive (7) (fig.13). L’émail a été conservé autant que possible.

Le respect des épaisseurs permet d’assurer la résistance mécanique du disilicate de lithium et favorise un collage durable grâce à une interface émail–adhésif optimale.

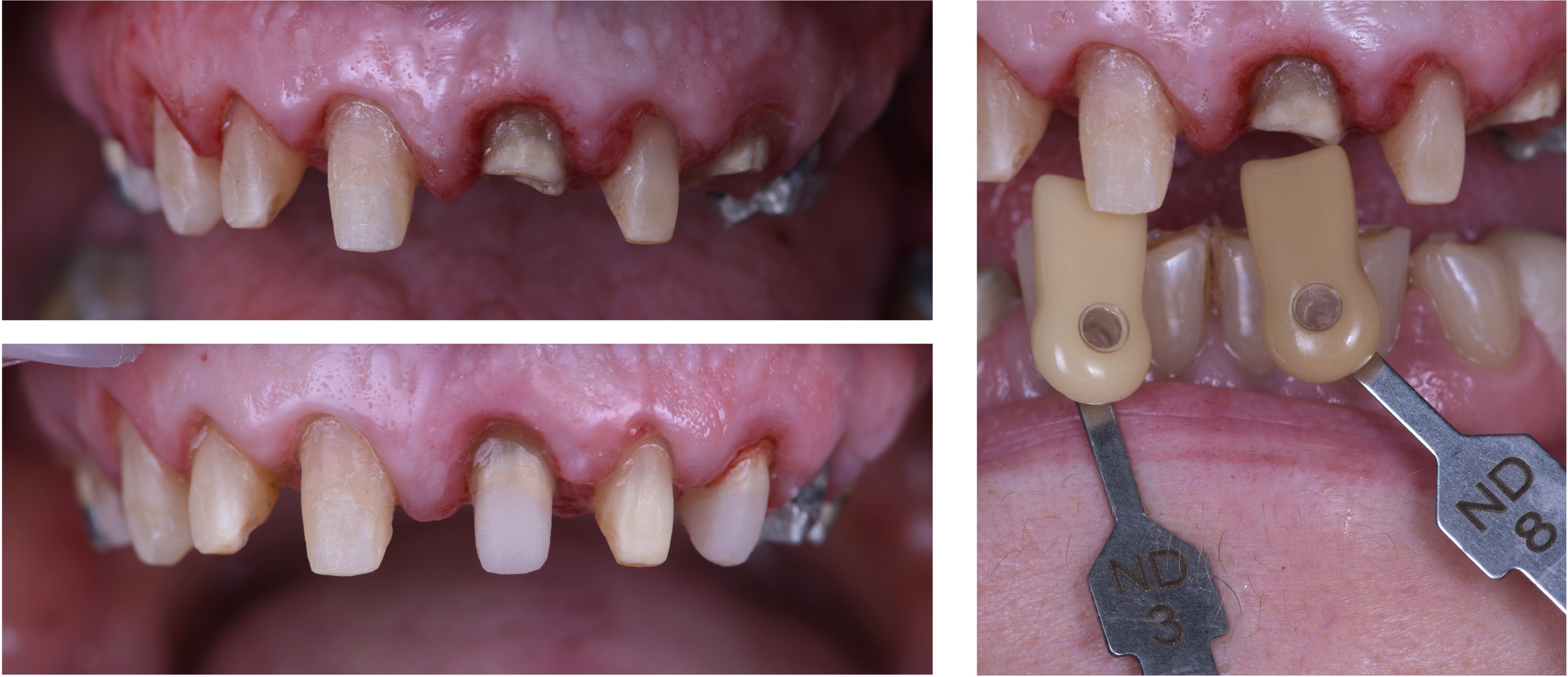

ÉTAPE 6 : PHASE DE TEMPORISATION

Des provisoires ont été mises en place pendant un mois (fig. 14). Elles ont permis de valider à la fois la fonction (occlusion et guidages) et l’esthétique (teinte et forme) (8). Cette étape a également contribué à la cicatrisation gingivale avant la mise en oeuvre des restaurations définitives.

ÉTAPE 7 : ESSAYAGE, COLLAGE ET SCELLEMENT DEFINITIF

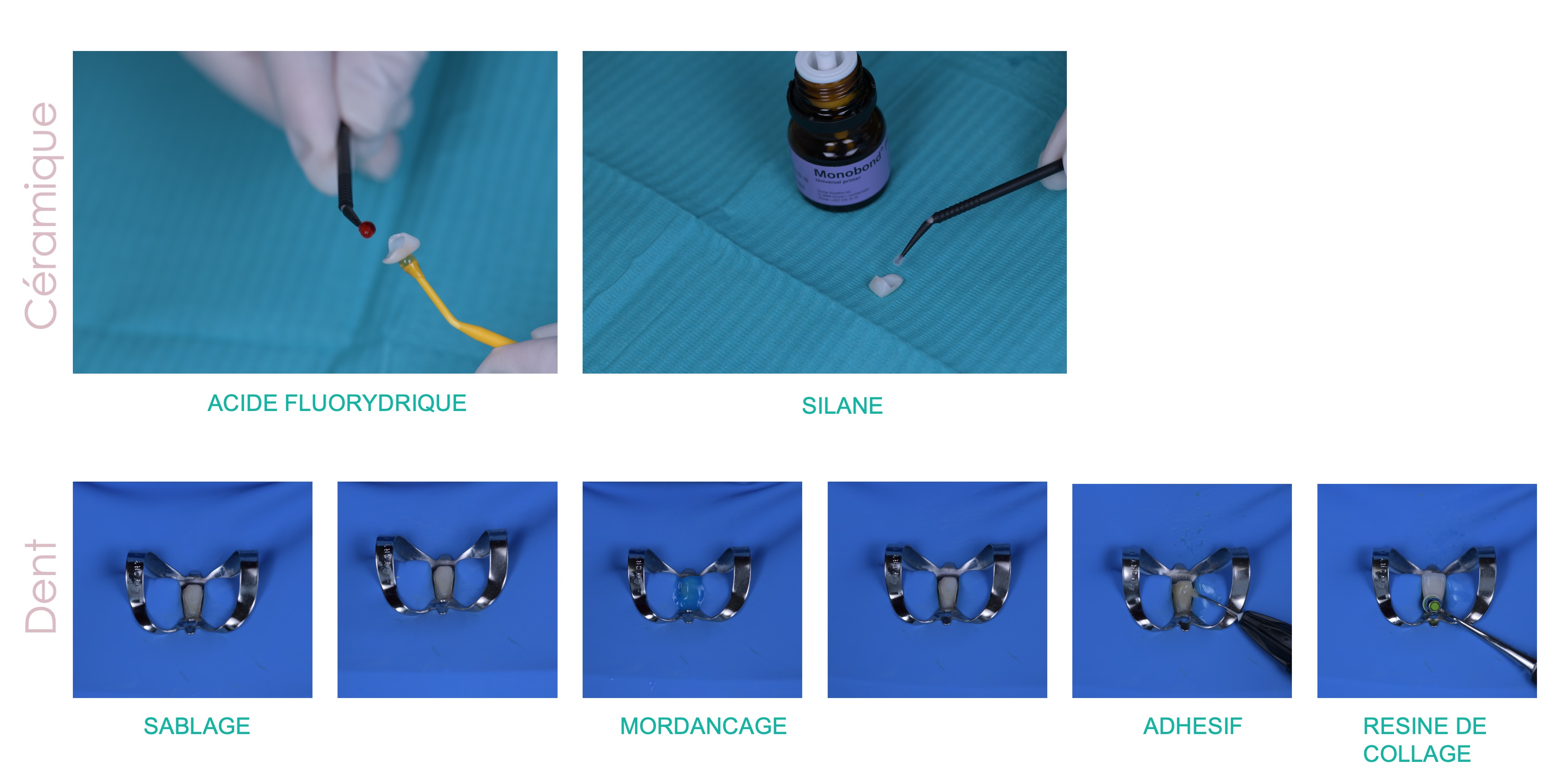

Après la dépose du mock-up provisoire et l’élimination des résidus de ciment, l’essayage de l’ensemble des restaurations a été réalisé. Une fois l’essai validé, les bridges postérieurs et les couronnes antérieures ont été scellés, tandis que les facettes mandibulaires ont été collées.

Pour le collage des facettes, une isolation a été mise en place. Les préparations ont été microsablées puis mordancées. Un adhésif universel a été appliqué en friction active, suivi d’un air-thinning et d’une photopolymérisation. L’intrados des facettes a reçu un traitement spécifique : acide fluorhydrique 20 s, rinçage, séchage, puis application d’un silane frotté et séché (fig. 15). Le scellement a été réalisé avec un composite adhésif à prise duale (G-Cem LinkForce®), adapté aux vitrocéramiques (9).

Ce protocole repose sur une double action : création de micro-rétentions par l’acide fluorhydrique et couplage chimique grâce au silane. L’interface émail-adhésif- vitrocéramique ainsi constituée assure la pérennité du collage.

Pour les couronnes et bridges en zircone, un scellement a été privilégié. Les éléments ont été fixés à l’aide d’un ciment verre ionomère modifié par adjonction de résine (Fuji®), après sablage doux.

Bien que la zircone puisse être collée (sablage + MDP + composite de collage), le scellement reste une alternative robuste, moins sensible aux conditions opératoires et offrant un meilleur contrôle de l’humidité.

Un réglage de l’occlusion statique et dynamique est réalisé. Les joints sont finis et polis, en retirant toute collerette de ciment résiduel. Enfin, une gouttière de protection est réalisée pour protéger les restaurations des para-fonctions telles que le bruxisme.

RESULTAT FINAL

Le traitement a permis (fig.16) :

– d’harmoniser la ligne gingivale ;

– d’uniformiser les teintes et les formes dentaires ;

– de restaurer la fonction occlusale avec un guidage antérieur efficace et un calage postérieur stable.

DISCUSSION

L’association de la zircone et du disilicate de lithium a permis de concilier deux impératifs : la résistance mécanique et le biomimétisme optique.

En amont, la gestion des tissus mous a joué un rôle déterminant en optimisant l’intégration des restaurations.

Le recours au DSD, combiné à plusieurs étapes de mockup, a facilité la communication avec la patiente et le prothésiste (Dominique Watzki). Cette approche a permis un ajustement progressif du projet prothétique.

Enfin, la pérennité des résultats repose sur deux piliers : respect rigoureux des séquences cliniques et adaptation des protocoles de collage ou de scellement en fonction du matériau utilisé.

CONCLUSION

Une approche multidisciplinaire, planifiée et séquencée, a permis de répondre simultanément aux impératifs esthétiques, fonctionnels et biologiques. L’objectif principal reste d’assurer la stabilité et la pérennité du résultat à long terme.

BIBLIOGRAPHIE

- Devèze M. Analyse esthétique antérieure numérique: concepts et applications.

- (PDF) Smile management: White esthetic, pink esthetic and facial attractiveness, a review of literature. ResearchGate [Internet]. 6 août 2025 [cité 30 août 2025]; Disponible sur: https://www.researchgate.net/publication/362468850_Smile_management_White_esthetic_pink_esthetic_and_facial_attractiveness_a_review_of_literature

- Jafri Z, Ahmad N, Sawai M, Sultan N, Bhardwaj A. Digital Smile Design-An innovative tool in aesthetic dentistry. J Oral Biol Craniofacial Res. 2020;10(2):194‑8.

- Jain A, Bhushan P, Mahato M, Solanki BB, Dutta D, Hota S, et al. The Recent Use, Patient Satisfaction, and Advancement in Digital Smile Designing: A Systematic Review. Cureus. juin 2024;16(6):e62459.

- Monnet-Corti V, Antezack A, Pignoly M. [Perfecting smile esthetics: keep it pink!]. Orthod Francaise. mars 2018;89(1):71‑80.

- (PDF) Evaluation of patient satisfaction and shade matching of Vita Suprinity versus lithium disilicate (E-max) ceramic crowns in the esthetic zone: a randomized controlled clinical trial. ResearchGate [Internet]. [cité 29 août 2025]; Disponible sur: https://www.researchgate.net/publication/332201637_Evaluation_of_patient_satisfaction_and_shade_matching_of_Vita_Suprinity_versus_lithium_disilicate_E-max_ceramic_crowns_in_the_esthetic_zone_a_randomized_controlled_clinical_trial

- Étienne O. Restaurations esthétiques en céramique collée : principes et mise en œuvre clinique. Paris: Quintessence International; 2023. Quintessence International. PARIS; 2023.

- Fabbri G, Cannistraro G, Pulcini C, Sorrentino R. The full-mouth mock-up: a dynamic diagnostic approach (DDA) to test function and esthetics in complex rehabilitations with increased vertical dimension of occlusion. Int J Esthet Dent. 2018;13(4):460‑74.

- Rojas-Rueda S, Villalobos-Tinoco J, Conner C, Colvert S, Nurrohman H, Jurado CA. Bonding Protocols for Lithium Disilicate Veneers: A Narrative Review and Case Study. Biomimetics. 19 mars 2025;10(3):188.