Après la mandibule postérieure, le maxillaire est la seconde grande indication des Implants Sous Périostés (ISP). C’est à partir de 2107 que les premiers cas ont été répertoriés, notamment par l’équipe du Pr Mommaerts1. Dans cet article nous allons revenir sur les indications et la mise en œuvre de ce traitement innovant.

1. LES INDICATIONS

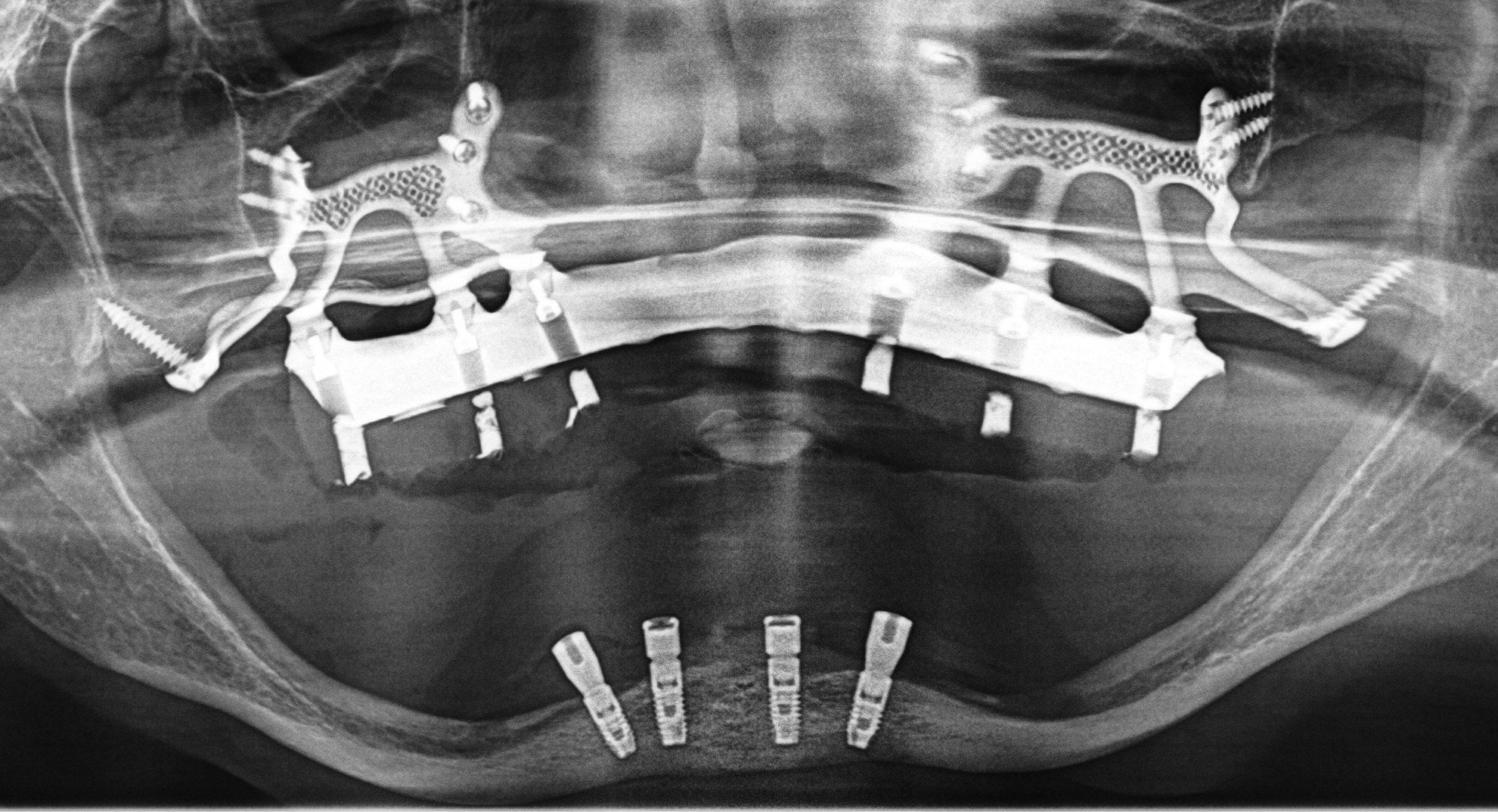

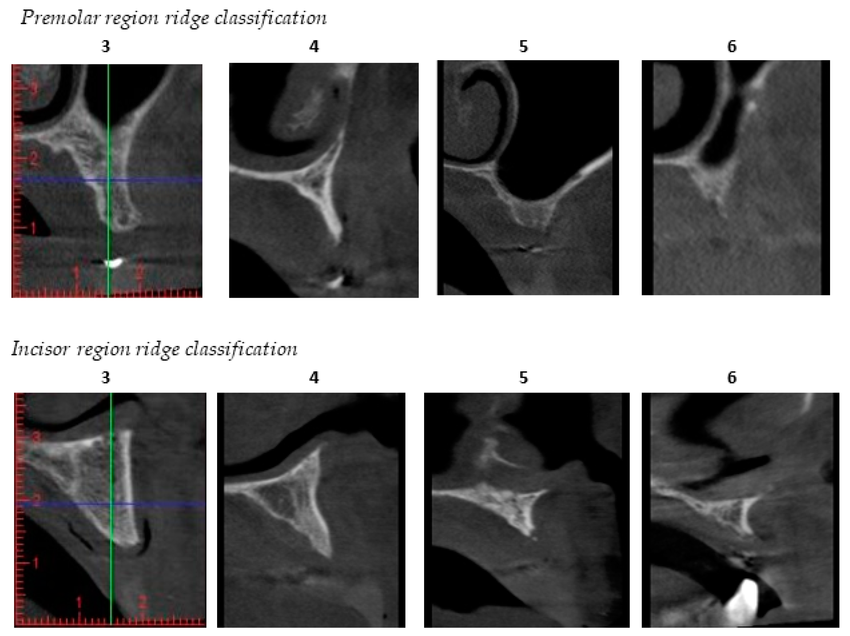

L’indication majeure est le patient édenté complet sans os au niveau sous-sinusien et du prémaxillaire (Classe VI dans la classification de Cawood et Howell ). Cette situation contre-indique les techniques de type ALL on X (Image 1 et 2). Avec des implants cylindriques, le traitement s’étale alors sur un peu plus d’un an et nécessite deux chirurgies : 2 comblements de sinus par abord latéral suivis 6 à 9 mois plus tard par la pose de 6 à 8 implants. Ce plan de traitement peut être couplé à des greffes d’apposition au niveau du prémaxillaire, complexifiant encore l’intervention. Le défi majeur est la temporisation par une prothèse adjointe complète pendant plus d’un an sans appui sur les zones greffées.

Image 1 : classification radiologique de Cawood et Howell pour le maxillaire. Les indications des ISP sont les classes 5 et 63

Image 2 : patiente de 71 ans. Edentement complet maxillaire avec une résorption extrême du prémaxillaire (Classe 6 de Cawood et Howell).

Avec les ISP, ces mêmes patients sont traités en une seule chirurgie et repartent avec un bridge provisoire fixe, renforcé par une armature en titane, vissé sur les implants. Cette rapidité de mise en œuvre change radicalement la prise en charge de ces cas.

En ce qui concerne la classe V de Cawood et Howell, l’élément décisif est la possibilité d’installer un implant angulé en place de la dent numéro 5. Si un implant angulé peut être posé, on se tournera vers une technique All on 6. Si ce n’est pas possible, on pourra éventuellement recourir à des implants sous périostés plutôt que de faire un comblement de sinus par abord latéral si celui-ci est délicat ou contre-indiqué. Enfin, une autre indication pour ces ISP au maxillaire est l’impossibilité de réaliser des comblements sous-sinusiens en raison d’infections sinusiennes chroniques, d’échecs précoces ou tardifs d’implants et de greffes dans ce secteur.

2. FLUX NUMÉRIQUE – DESIGN ET CONCEPTION DE L’ISP

2.1 – ACQUISITION DES DONNÉES

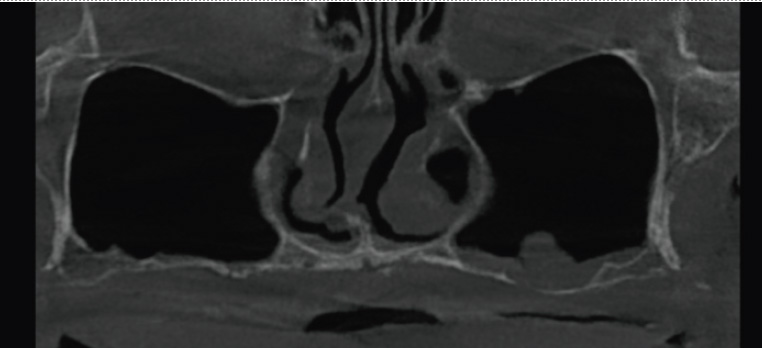

La mise en œuvre des ISP débute par un examen CBCT de qualité pour visualiser les processus zygomatiques du patient. Il est important d’utiliser un champ d’au moins 9 cm de hauteur. Ensuite, il faut fournir un wax-up réalisé à partir d’une empreinte numérique (s’il reste des dents) ou d’une prothèse adjointe complète validée esthétiquement et fonctionnellement, en utilisant la technique du dual scan décrite dans un article précédent du FIL DENTAIRE (Image 3). Les derniers fichiers à adresser sont des photos de face, sourire forcé ainsi que des photos de profil du patient pour pouvoir réaliser un Digital Smile Design®. Le concepteur procède alors à la segmentation du cas, puis à la réalisation du wax-up numérique et enfin, au design de l’implant.

Image 3 : mise en place de sticker radio-opaque (Suremark® de Dental Mark) pour la réalisation de la technique Dual- Scan.

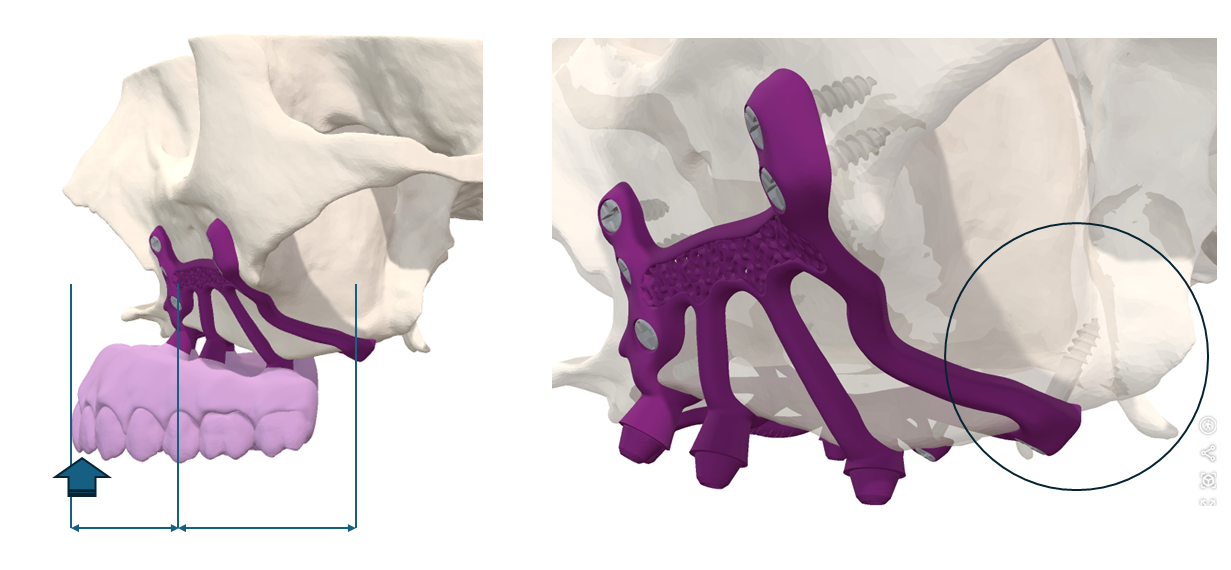

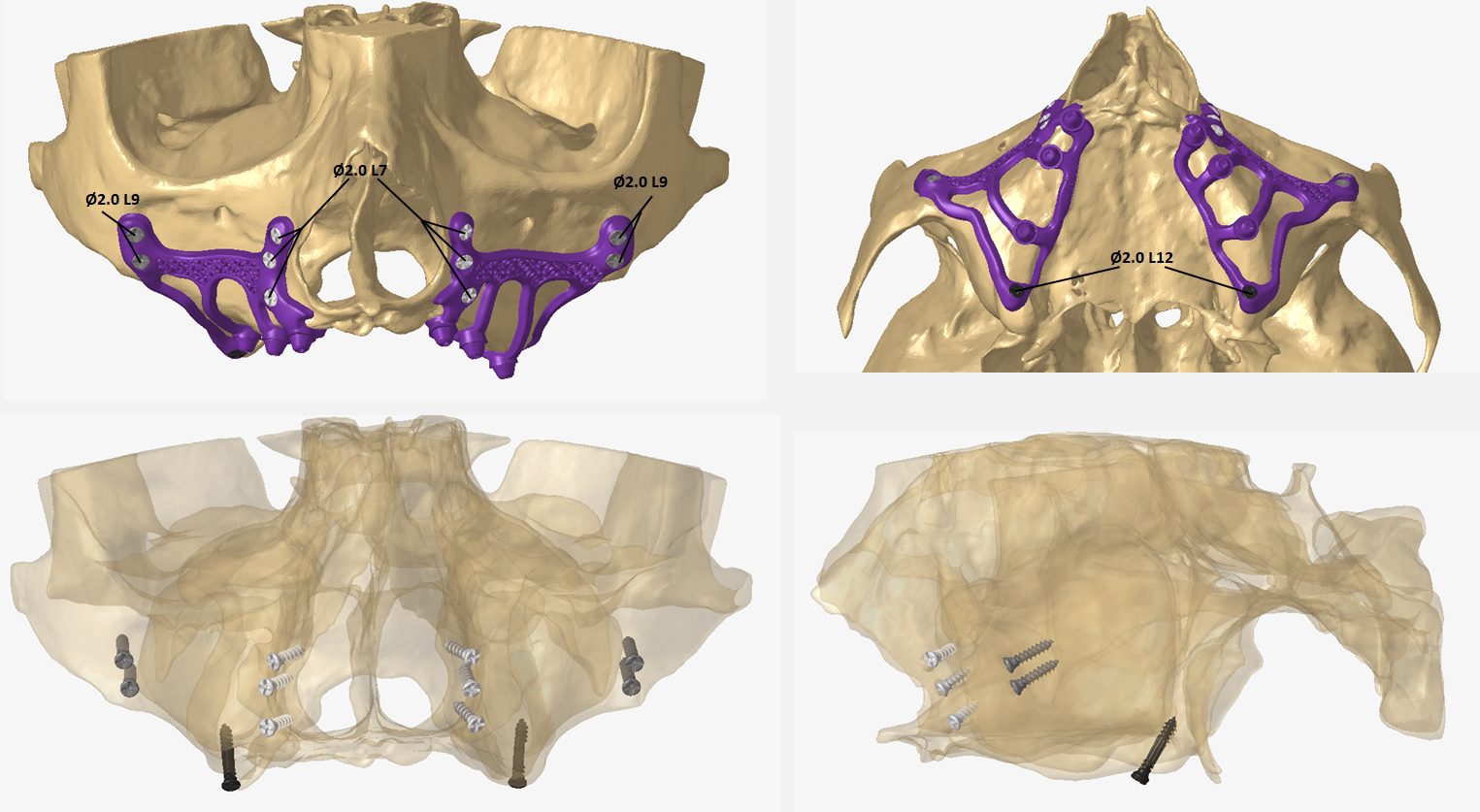

2.2 – DESIGN DE L’IMPLANT

2.2.1 – Design classique

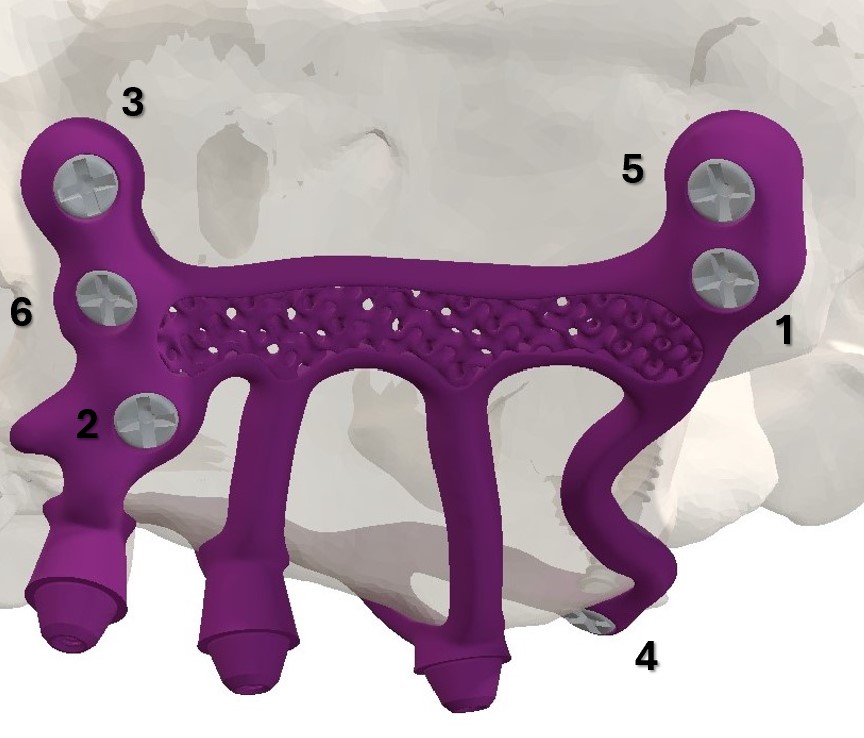

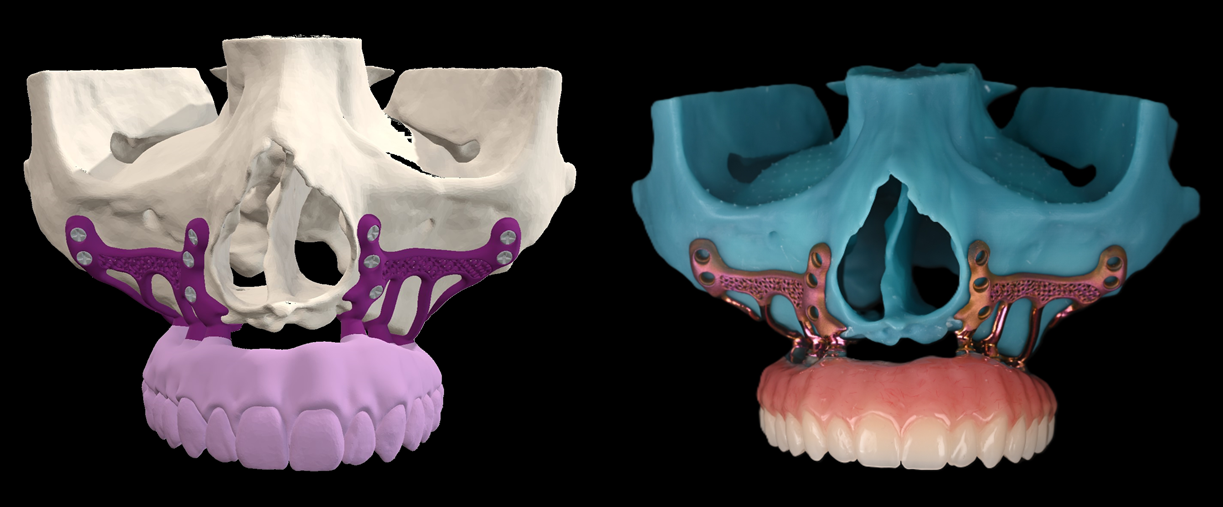

La conception de ces implants nécessite une étroite collaboration entre le designer et le dentiste au cours d’étapes successives de validation. Si un guide de coupe est utile pour harmoniser la crête osseuse avant la pose de l’implant, sa validation est la première étape à réaliser. Ensuite, le designer place les piliers en rapport avec les dents prothétiques, généralement en position de 2, 4, 6 (ou de 3, 5, 7). L’objectif est que les puits des vis prothétiques sortent au milieu des dents du wax-up.

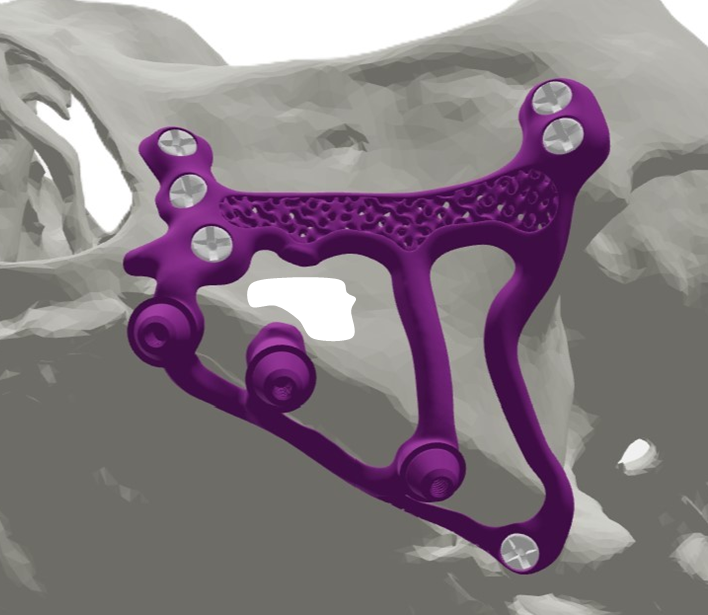

La seconde étape consiste à placer les vis de fixation au niveau des structures anatomiques favorables : généralement 3 vis au niveau des piliers canins, 2 vis au niveau du processus zygomatique. Dans notre concept, 2 vis supplémentaires sont également placées au niveau de la région tubéro-ptéry-goïdienne, une zone favorable en implantologie basale. Cet ancrage postérieur procure un réel avantage biomécanique en constituant un triangle de sustentation extrêmement favorable et en s’opposant aux forces antérieures lors des incisions sur le porte-à-faux antérieur du bridge (Image 4).

Enfin, la conception va se terminer par le positionnement des bras, le bandeau palatin reliant les différents piliers, le design du corps de l’implant rejoignant les vis para-nasales et zygomatiques, et éventuellement un bras supplémentaire pour apporter une sustentation complémentaire. Le corps de l’implant reçoit des éléments de promotion de l’ostéointégration, par exemple une structure lattice. Le design final est obtenu et il doit être validé par le dentiste avant de lancer la conception du bridge.

2.2.2 – Design particulier

Dans les cas de communication bucco-sinusienne (CBS) au niveau de la paroi antérieure du sinus, par exemple suite à un échec de comblement de sinus, il peut être pertinent d’adapter le design de l’implant. Dans ce cas, seul le bras palatin du pilier est conservé et le bras vestibulaire est supprimé. Ce design spécifique nécessite, bien entendu, une validation biomécanique par une étude en éléments finis (Image 5).

Image 5 : design particulier d’un ISP maxillaire en présence d’une CBS consécutive à un échec de comblement de sinus par abord latéral.

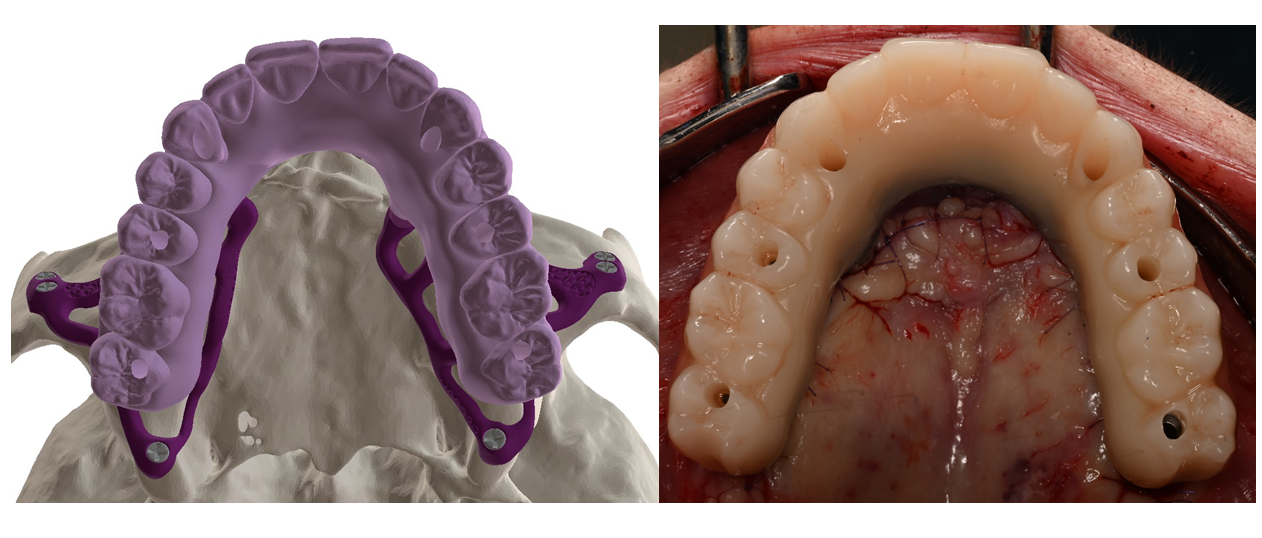

2.2.3 – Production de l’implant et du bridge provisoire

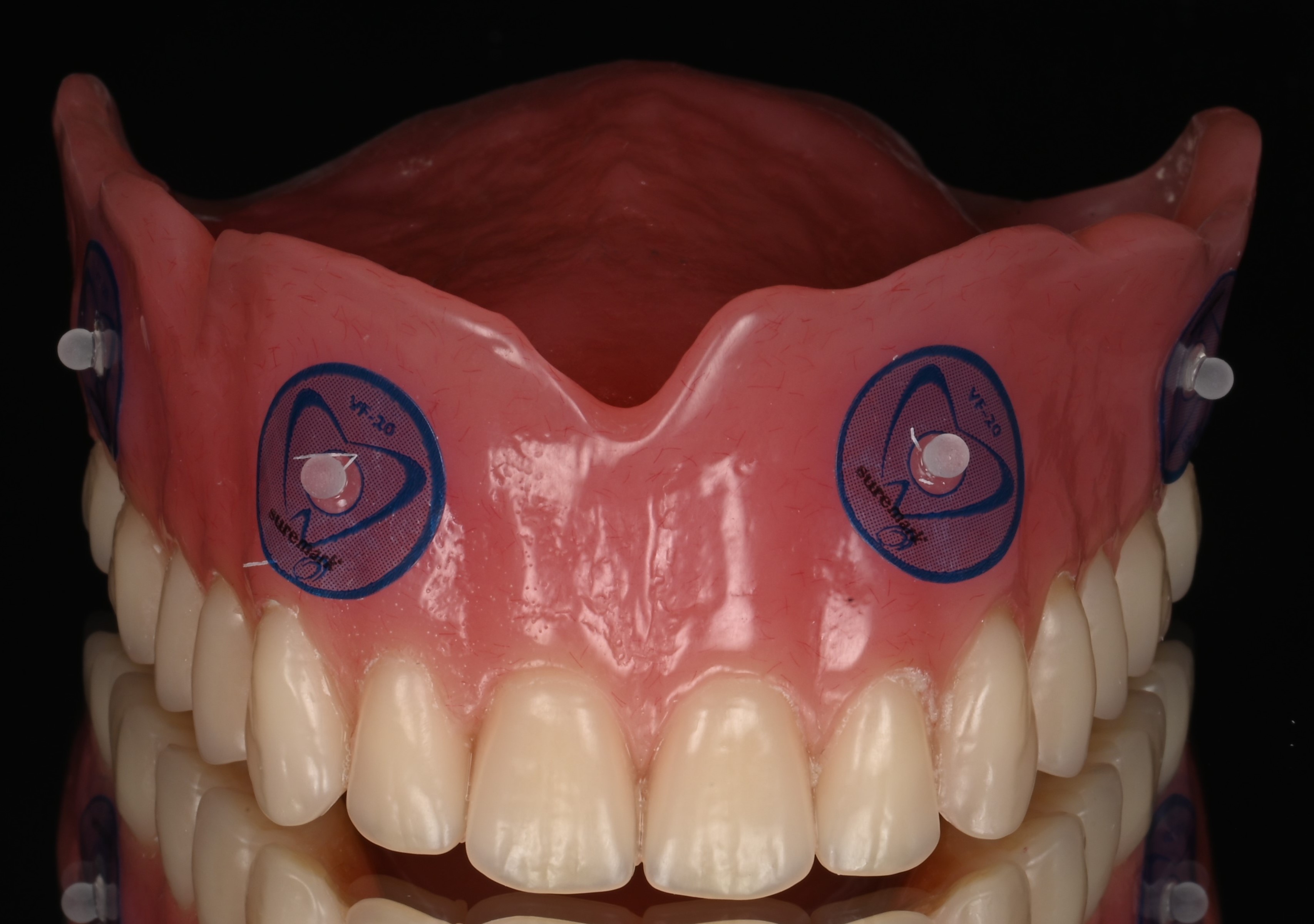

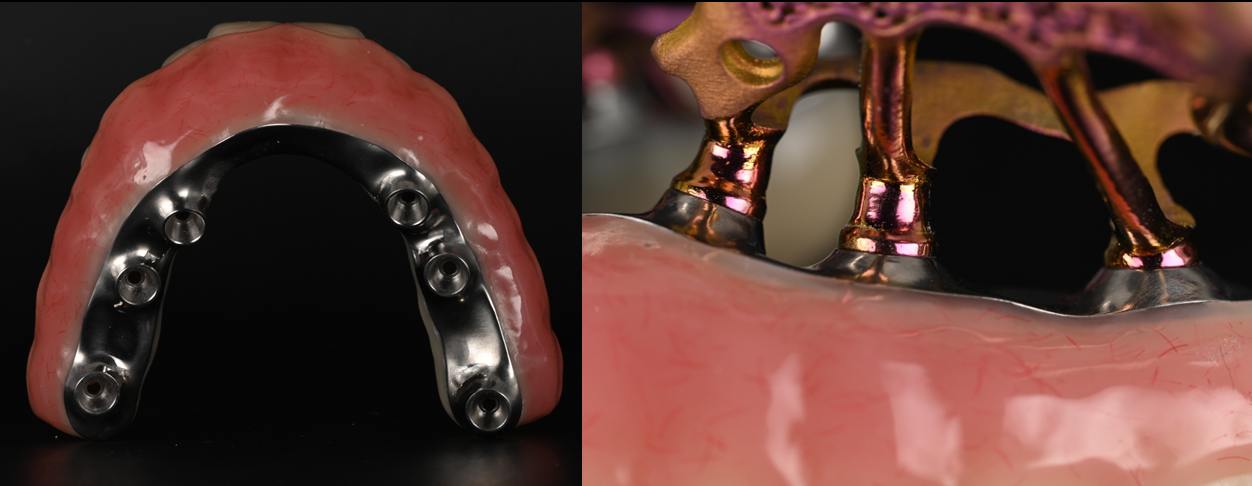

Une fois l’implant designé, les fichiers STL de l’implant, de ses piliers et du wax-up sont utilisés pour concevoir le bridge provisoire numériquement. Bien qu’aucun consensus sur la question ne soit encore établi, nous privilégions un bridge usiné avec une armature en titane englobée dans l’élément cosmétique en PMMA. Compte tenu de la résorption osseuse, un maquillage de la fausse gencive est préférable. L’implant est produit selon les procédés décrits dans l’article précédent. Ce procédé de fabrication permet d’obtenir une passivité optimale entre les piliers de l’implant et le bridge (Image 6).

Image 6 : bridge provisoire avec armature usinée en titane. Notez

l’adaptation passive entre les piliers de l’implant et l’armature

Il faut attendre en moyenne 2 semaines pour recevoir les éléments suivants : le bridge provisoire, les 2 implants, un modèle en résine du maxillaire (Image 7), les vis d’ostéosynthèse de 2 mm de diamètre et d’une longueur comprise entre 7 à 11 millimètres et jusqu’à 18 mm pour la région ptérygo-maxillaire (Image 8). Les fabricants fournissent souvent des vis de secours, d’un diamètre supérieur (par exemple 2,4 millimètres). Ces vis sont utilisées en cas de manque de stabilité de la vis initiale de plus petit diamètre.

mage 7 : réception à droite des 2 implants du bridge provisoire et du

modèle en résine du maxillaire.

L’implant, reçu décontaminé, doit être mis sous double sachet et stérilisé dans l’autoclave du cabinet dentaire. Pour son utilisation chirurgicale, une fois déballée sur la table, Yvan Poitras recommande de le tremper dans une solution de Ringer pour réactiver la couche de titane avant sa pose5.

3. PROCÉDURE CHIRURGICALE

3.1 – LES INCISIONS

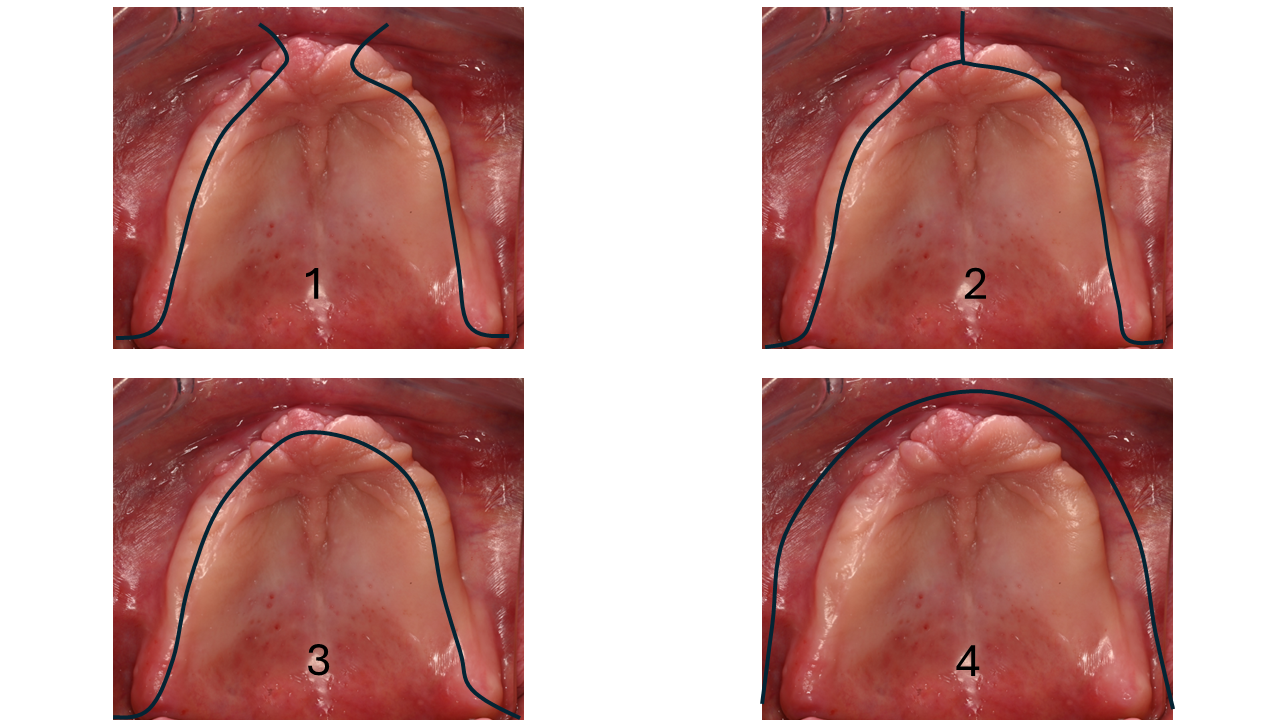

L’intervention se fait sous anesthésie locale. Il est crucial de préserver une bande de gencive attachée en vestibulaire des piliers pour éviter les déhiscences post-opératoires, notamment en décalant les incisions crestales en palatin. Il existe 4 dessins de lambeaux possibles (Image 9) :

- deux incisions crestales avec deux décharges distales et mésiales qui délimitent deux lambeaux

indépendants avec une bande médiane de muqueuse ; - deux incisions crestales avec deux décharges distales et une mésiale centrale qui délimitent deux

lambeaux et mettent en évidence tout l’os maxillaire. Cette solution est préférée ; - une incision crestale avec un seul lambeau qui dégage complètement le maxillaire ;

- une incision au fond du vestibule et un décollement complet apical d’un côté et coronaire puis palatin de l’autre (incision type Le fort 1). Cette méthode permet de conserver le bridge provisoire lors de la suture. Elle est plus délicate à réaliser et nécessite de puncher la gencive pour permettre le passage des piliers. Elle limite la translation de gencive attachée en vestibulaire des piliers.

3.2 – LE DÉCOLLEMENT

On réalise un décollement de pleine épaisseur remontant largement le long du pilier zygomatique, et individualisant le forum infra-orbitaire (le montrer à l’aide-opératoire pour le protéger). Le dégagement du processus zygomatique se fait aux dépens de l’insertion des muscles grands zygomatiques dont il faut veiller à bien ruginer les insertions pour qu’elles ne s’interposent pas entre l’implant et l’os. En avant, on dégage les orifices pyriformes des fosses nasales. Les lambeaux palatins sont réclinés et suturés ensemble pour améliorer la visualisation du site. Les 2 côtés doivent être dégagés en même temps. C’est à ce moment que l’on peut déjà réaliser les incisions périostées des lambeaux vestibulaires pour relâcher leur tension et favoriser leur future traction à la fin de la chirurgie. En effet, ces incisions entrainent souvent un saignement post-opératoire et des hématomes. Les faire en début de chirurgie permet de minimiser les suites.

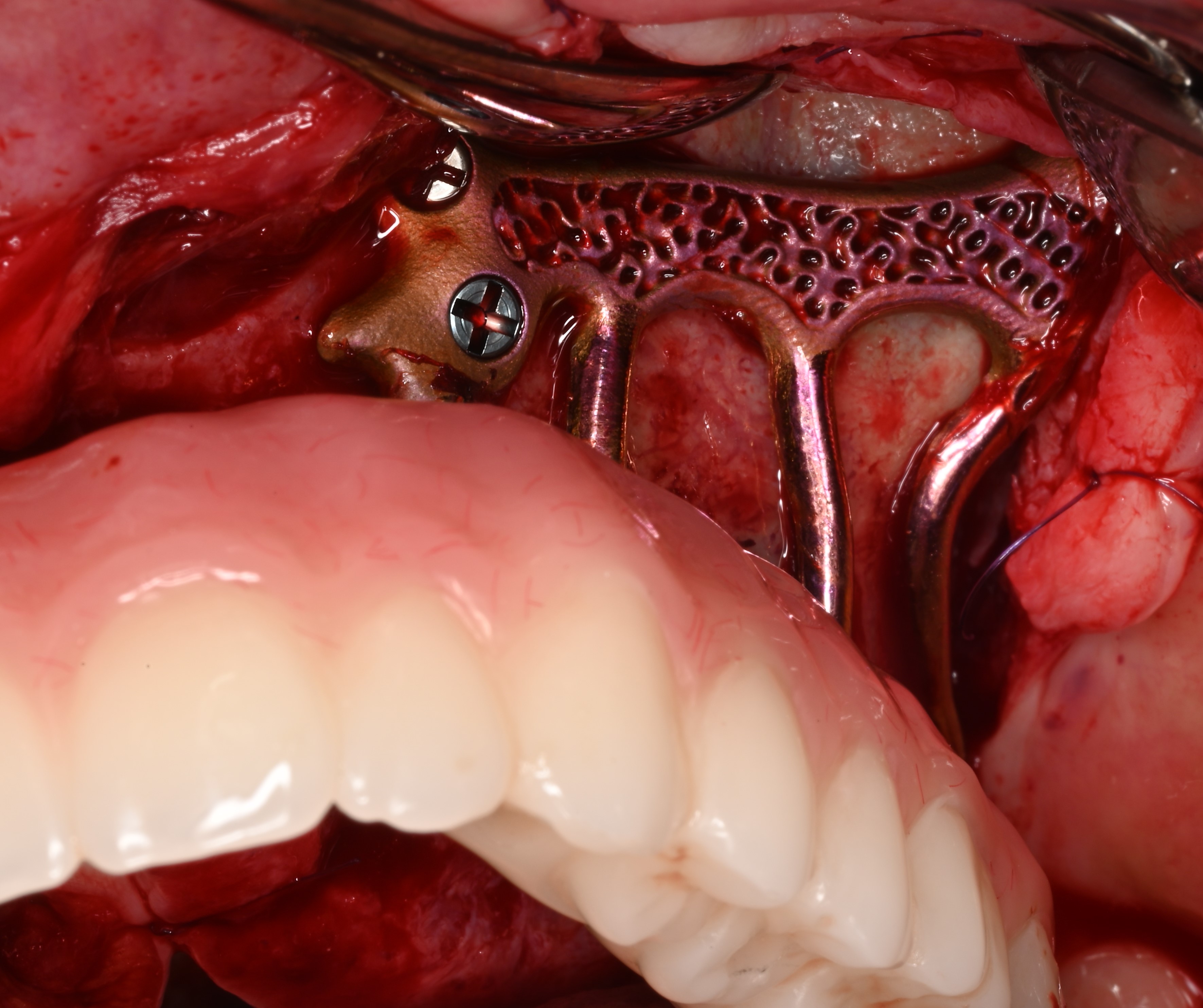

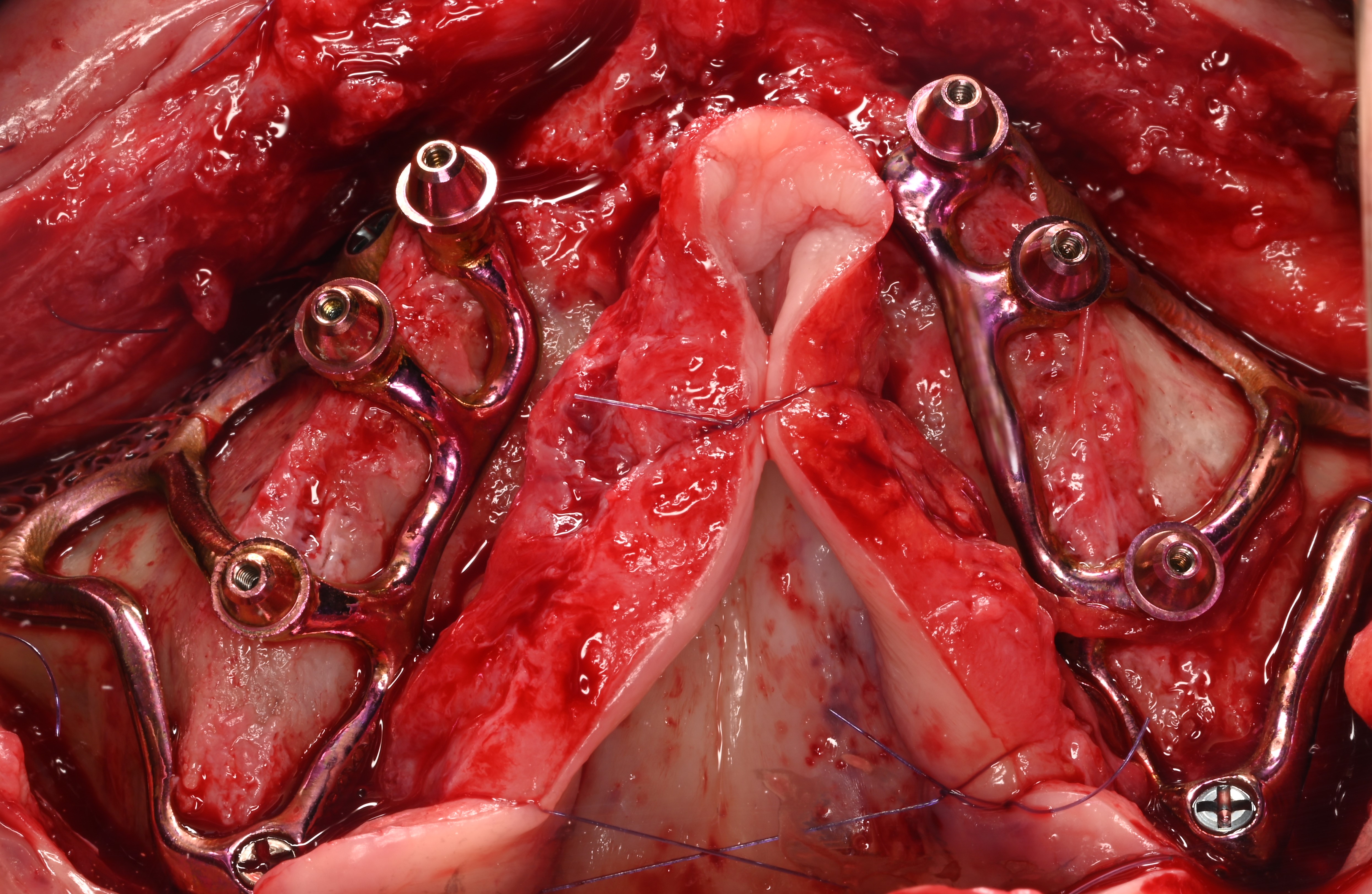

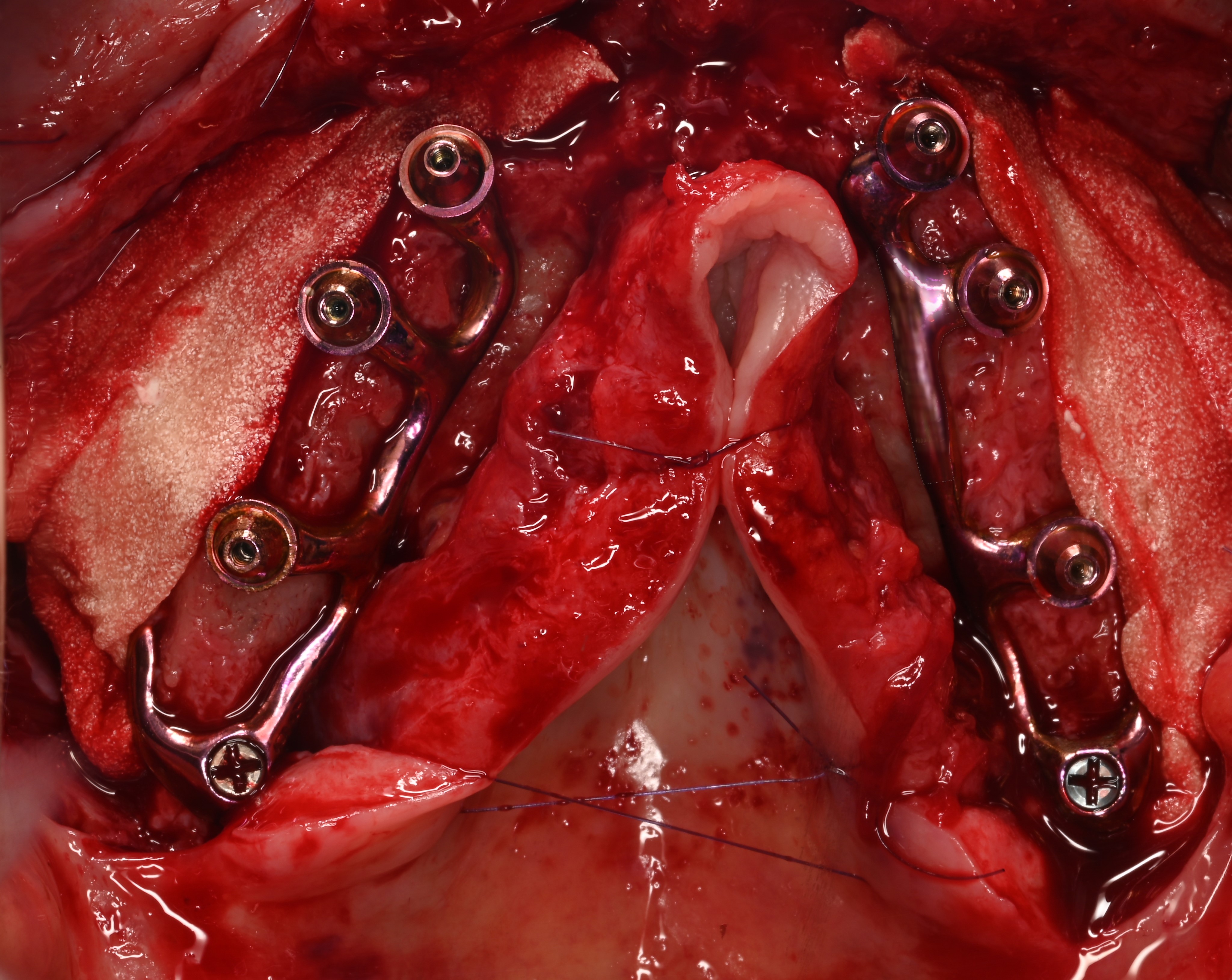

3.3 – FIXATION DES IMPLANTS

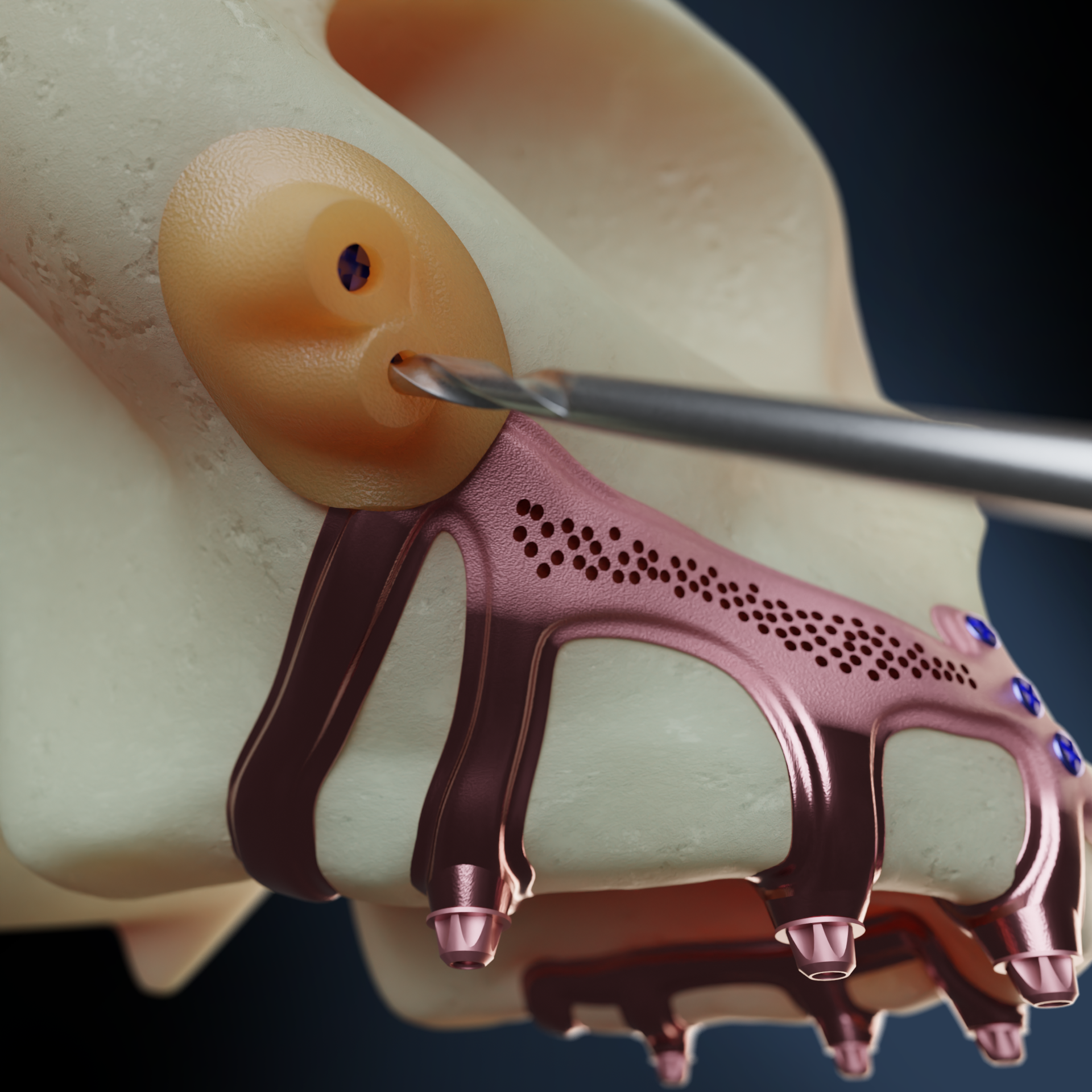

Les implants sont alors présentés et testés. Les raisons d’un manque d’adaptation sont des erreurs de conception (artéfacts du CBCT, problème d’impression) ou des erreurs chirurgicales (interposition de tissu fibreux, mauvaise utilisation du guide de coupe). Une fois que les 2 implants sont individuellement bien stables et bien positionnés, on visse le bridge provisoire et on place le patient en occlusion d’intercuspidie maximale. Là encore, on vérifie l’adaptation des implants. Si elle est bonne, on procède à la mise en place des vis d’ostéosynthèse (Image 10).

Étant donné que les trous dans l’implant doivent permettre de laisser passer des vis de secours de 2.4 mm et que le foret pour une vis de 2 mm fait généralement entre 1,3 et 1,5 mm, il est très important (et pas toujours évident au niveau zygomatique) de forer au centre de chaque trou de l’implant.

En effet, si un forage est réalisé de manière décentrée, le vissage entraînera un déplacement de l’implant et un problème d’adaptation : ce point est très important et d’ailleurs certains fabricants proposent des aides pour centrer le forage (Image 11).

Image 11 : guide de forage clipsé sur l’implant pour faciliter le

forage au centre des trous de fixation de l’ISP.

La pose des vis se fait de manière graduelle, d’abord jusqu’au contact de la tête avec l’implant pour les 2 côtés puis avec le torque final (30 N.cm) une fois toutes les vis en place.

On peut respecter un ordre de vissage pour réaliser une mise en place harmonieuse des implants sur l’os (Image 12).

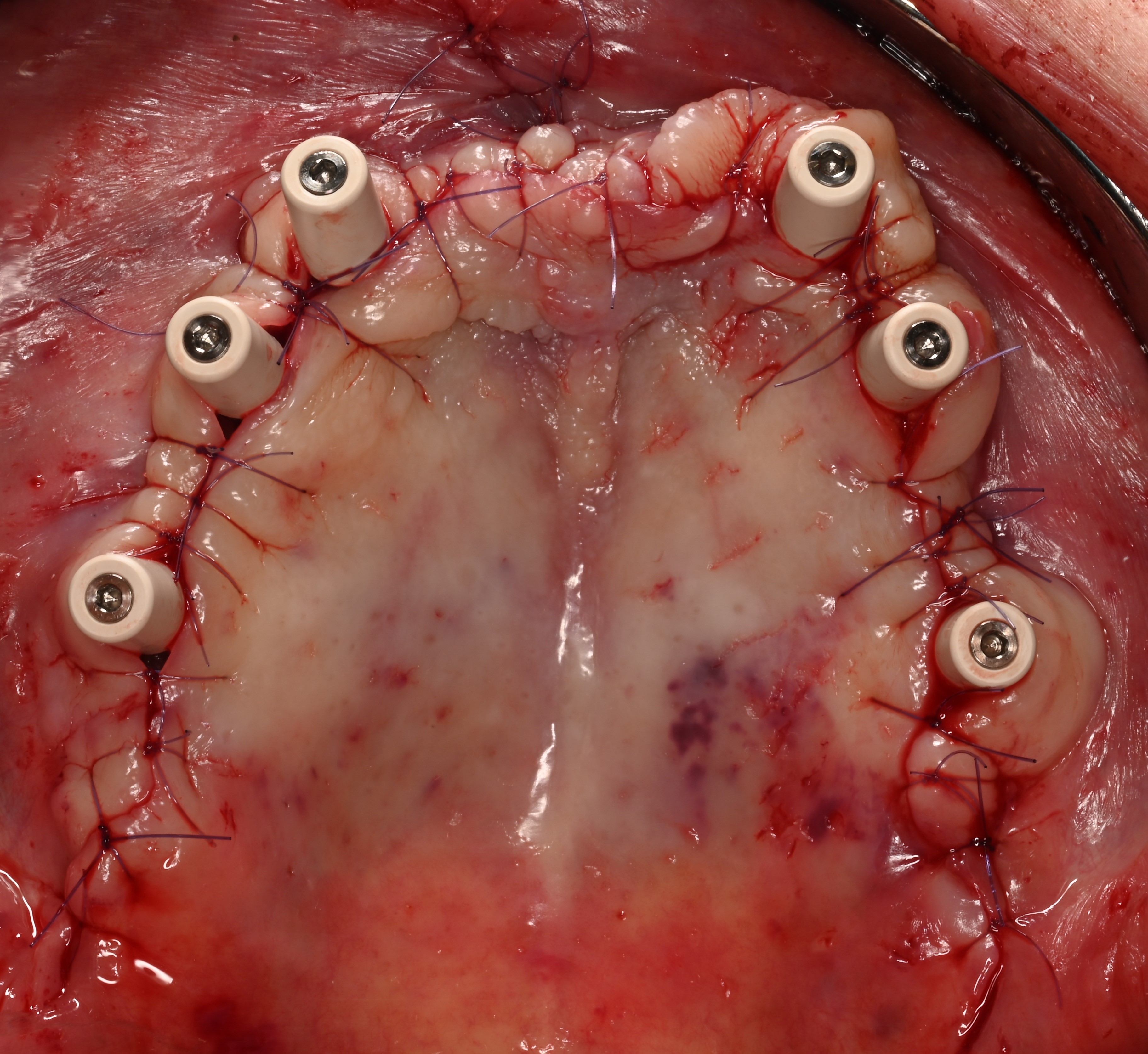

3.4 – AMÉNAGEMENT TISSULAIRE ET FERMETURE DU SITE

Après la stabilisation des implants, le bridge provisoire peut être retiré (Image 13).

À ce stade, une fine bande de tissu conjonctif peut être prélevée au niveau palatin pour être transférée au niveau vestibulaire de chaque pilier implantaire. Si une partie de l’implant est mal adaptée, il est essentiel de remplir cet espace à l’aide d’un matériau de comblement pour promouvoir l’ostéo-intégration de l’implant. Dans notre protocole, un comblement en épaisseur est systématiquement réalisé à l’aide d’une membrane osseuse COLLAPAT II® (Biotech Dental), imbibé de PRF® (PRF-Process) liquide et recouvert de membranes. Ce process vise à promouvoir la croissance de l’os au-dessus de l’implant (Image 14).

Image 14 : un comblement à l’aide d’une membrane osseuse

COLLAPAT II® (Biotech Dental), imbibé de PRF® (PRF-Process) liquide

et recouvert de membranes.

Des capuchons de protection très hauts sont vissés sur les piliers et les sutures sont réalisées avec un fil

résorbable de calibre 5-0 ou 6-0 (Image 15).

Les capuchons sont retirés et le bridge provisoire est revissé sur les piliers multi-unit (image 16). Des ajustements occlusaux peuvent être réalisés. Les puits d’accès sont obturés provisoirement, et le patient peut repartir chez lui avec des dents fixes. Il lui est recommandé de ne pas mâcher de choses dures pendant 3 mois.

Le patient est revu à deux semaines post-opératoires pour revisser le bridge et vérifier l’occlusion. À trois mois, le bridge provisoire est retiré pour vérifier l’ostéointégration des implants : son clair à la percussion et absence de mobilité. Le bridge définitif peut être posé généralement au bout de quatre à six mois, mais comme le bridge provisoire a une armature en titane, il peut être conservé plus longtemps.

Bien évidemment, la conception du bridge provisoire et du bridge définitif doit permettre le passage des brossettes interdentaires au niveau de chaque pilier pour maintenir un bon contrôle de la plaque. Tous les patients opérés suivent un programme de maintenance implantaire obligatoire tous les 6 mois.

CONCLUSION

Il est surprenant de pratiquer cette chirurgie la première fois. Elle permet de traiter, en une étape, des cas complexes. Elle ne présente pas de difficulté opératoire majeure hormis le décollement large et la mise en évidence du foramen infra-orbitaire. Le service rendu est immédiat et la satisfaction du patient très bonne6. Cette technique est une alternative aux implants zygomatiques avec des taux de réussite à 5 ans identiques et moins de complications, donc avec un rapport bénéfice/risque qui parait plus favorable7 mais avec moins de recul clinique. La gestion des tissus mous et particulièrement la gencive kératinisée autour des piliers reste un élément clef dans la réussite à long terme de ce traitement.

BIBLIOGRAPHIE

1. Mommaerts MY. Additively manufactured sub-periosteal jaw implants. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017 Jul;46(7):938-940.

2. Cawood JI, Howell RA. A classification of the edentulous jaws. Int J Oral Maxillofac Surg. 1988 Aug;17(4):232-6.

3. Van Doorne L, Gholami P, D’haese J, Hommez G, Meijer G, De Bruyn H. Three-Dimensional Radiographic Outcome of Free-Handed Flaplessly Placed Mini Dental Implants in Edentulous Maxillae after 2-Years Function. J Clin Med. 2020 Jul 5;9(7):2120.

4. Linkow LI, Ghalili R. Critical design errors in maxillary subperiosteal implants. J Oral Implantol.

1998;24(4):198-205.

5. W. WALDHAUSER, J. M. LACKNER, M. KOT, B. MAJOR. Dry And Ringer Solution Lubricated Tribology Of Thin Osseoconductive Metal Oxides And Diamond-Like Carbon Films 10.1515/amm-2015-0359

JO – Archives of Metallurgy and Materials

6. Van den Borre C, De Neef B, Loomans NAJ, Rinaldi M, Nout E, Bouvry P, Naert I, Mommaerts MY. Patient Satisfaction and Impact on Oral Health after Maxillary Rehabilitation Using a Personalized Additively Manufactured Subperiosteal Jaw Implant (AMSJI). J Pers Med. 2023 Feb 8;13(2):297.

7. Zielinski R, Okulski J, Piechaczek M, ŁosJ, Sowinski J, Sadowska-Sowinska M, Kołkowska A, Simka W, Kozakiewicz M. Five-Year Comparative Study of Zygomatic and Subperiosteal Implants: Clinical Outcomes, Complications, and Treatment Strategies for Severe Maxillary Atrophy. J Clin Med. 2025 Jan

21;14(3):661.