INTRODUCTION : PHOTOGRAPHIER, UN ACTE CLINIQUE À PART ENTIÈRE

La photographie a longtemps été perçue comme une activité annexe à notre exercice clinique, réservé à certains néophytes de la communication ou à des experts de l’enseignements. Pourtant, elle s’impose aujourd’hui comme un outil quotidien, au service du diagnostic, de la communication et du suivi de nos traitements.

Nous vivons dans une culture de l’image. Photographier est devenu un réflexe, une extension de notre mémoire stocké immédiatement dans nos appareils. Aussi bien dans notre vie personnelle que professionnelle, l’image s’impose comme un langage universel et accessible à tous. Elle permet d’illustrer des idées, d’expliquer des concepts ou de convaincre.

La photographie dentaire s’inscrit dans cette logique : elle documente un état initial, guide le choix d’une teinte ou d’une masse de composite, conserve une trace des étapes de traitement, permet de suivre l’évolution dans le temps, et donne du sens à nos décisions. Elle est aussi un outil de communication puissant, que ce soit avec nos patients, nos correspondants, ou nos laboratoires. Et elle devient, enfin, un miroir critique de notre pratique, nous aidant à progresser en objectivant nos résultats (1, 2).

Mais faut-il être un photographe pour en tirer les bénéfices ? Non. Il suffit d’appliquer une méthode simple et reproductible de l’utilisation de notre matériel photo.

Les images présentées dans cet article ont été réalisés avec un appareil hybride plein format ( Nikkon Z6II), un objectif macro 105mm ( Nikkor Zmc 105mm macro) et des flashs déportés ( Godox MF12) . Le propos n’est pas ici de détailler les aspects techniques ou le matériel requis, mais de montrer, par des applications cliniques, à quel point la photographie peut enrichir notre pratique. Les réglages utilisés sont précisé en légende afin de vous éclairer sur le contexte de prise de vue.

Que vous soyez débutant ou déjà équipé, cet article a pour objectif de vous donner envie de photographier autrement – et surtout, plus souvent.

Bonne lecture !

PHOTOGRAPHIER POUR MIEUX SOIGNER

L’intégration de la photographie dans notre pratique clinique ne se résume pas à « garder une trace ». Elle

nous rend attentif à certains détails, affine notre regard, permet d’enrichir notre réflexion… et, in fine,

rend la décision clinique plus précise. L’image est alors un véritable outil de soin (3, 4).

UNE AIDE AU DIAGNOSTIC ET À LA PLANIFICATION

Certaines situations imposent des choix subtils : faut-il opter pour un composite plus saturé ou plus lumineux et inversement ? La teinte A2 paraît-elle appropriée dans son environnement ? Quel est la couleur du substrat de notre préparation ? Observe-ton des effets d’opalescence, des taches blanches, des périkématies à reproduire ?

Toutes ces questions ont un seul point commun : une photographie bien exposée, reproduisant fidèlement la couleur d’une dent, peut nous aider à orienter nos choix cliniques.

Par exemple, lors de la réalisation d’une restauration stratifiée de classe IV, photographier la dent juste avant le collage du composite permet de figer son état initial (couleur, effets d’opalescence ou particularités morphologiques). Cette image devient une référence visuelle précieuse pour guider le choix des masses de composite (5). Fig.1

Figure 1: dès le début de la prise en charge, le choix des masses de composite – en particulier leur luminosité et leur saturation – peut être affiné par la mise en place d’un bouton de composite non collé, simplement photopolymérisé. La photographie permet alors une première évaluation visuelle de la correspondance avec la dent. L’utilisation d’un filtre polarisant facilite encore cette lecture, en supprimant les reflets de surface et en révélant plus fidèlement la saturation des masses par rapport au substrat dentaire.

UNE DOCUMENTATION RIGOUREUSE DES TRAITEMENTS

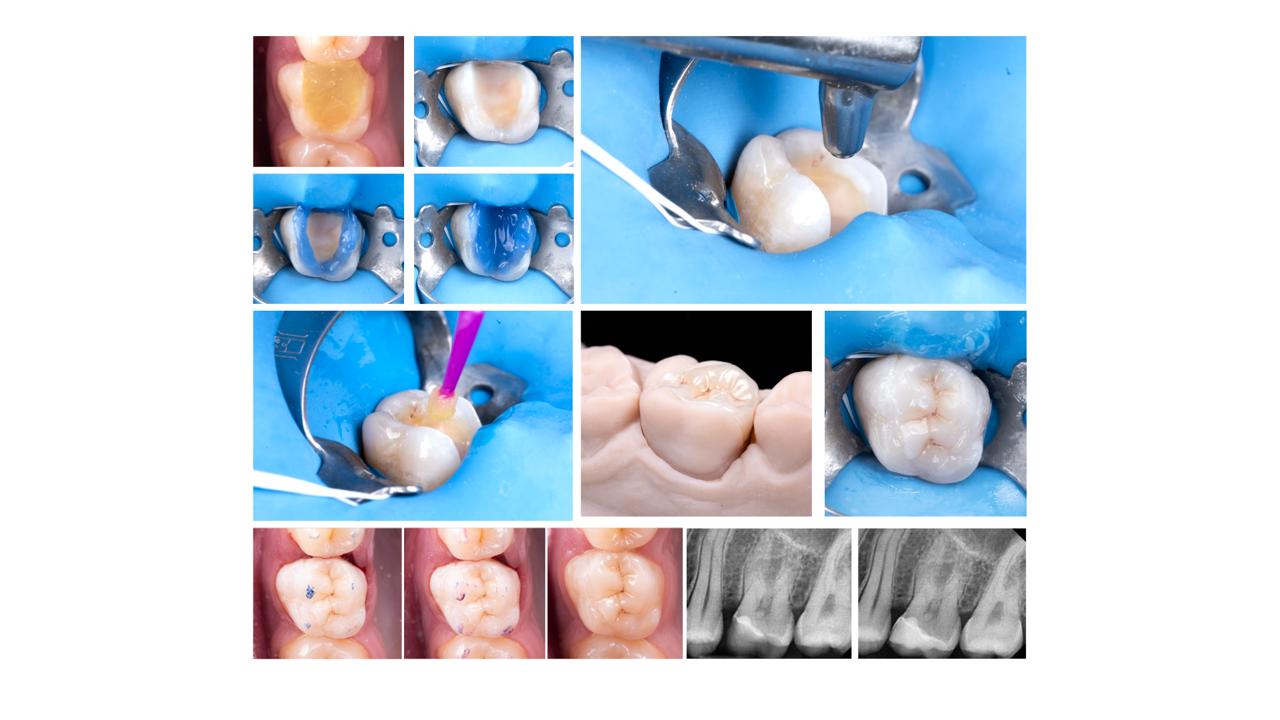

Photographier chaque étape d’un traitement – qu’il s’agisse d’un collage de facette, d’une restauration direct ou de la pose d’un onlay – permet de documenter le protocole, d’en assurer la reproductibilité, et de partager le cas avec un collaborateur, un laboratoire ou dans le cadre d’une présentation clinique (6) Fig. 2.

Ces clichés enrichissent le dossier patient, dans une logique médico-légale et de traçabilité. Un état initial bien documenté offre une référence solide en cas de reprise, de litige ou de demande esthétique différée (7).

Figure 2 : ce protocole de collage d’inlay est illustré étape par étape, de l’isolation au contrôle final post-collage. Ces images ont une triple vocation : elles permettent d’expliquer clairement le déroulé au patient, servent de support pédagogique pour l’enseignement, et constituent une base iconographique pertinente pour une éventuelle publication.

UN SUIVI DANS LE TEMPS OBJECTIF

Nous avons tous en mémoire des cas “réussis”… sur le moment. Mais qu’en est-il un an, cinq ans, dix ans plus tard ? La photographie permet un véritable suivi clinique dans le temps si elle est intégrée dans l’organisation de nos cabinets.

Revenir sur un cas quelques jours plus tard permet une relecture constructive : on y voit des détails inaperçus, on comprend mieux certaines erreurs, et surtout, on apprend (7). Fig.3

Photographier ses cas, c’est aussi se créer une base de données clinique personnelle, qu’on peut consulter, enrichir, comparer. Un outil précieux pour progresser, affiner ses protocoles, préparer un enseignement ou retrouver un cas similaire. Cette mémoire visuelle devient, avec le temps, un levier de formation et un repère.

Figure 3 : dans ce cas de composite injecté, les trois photographies jouent chacune un rôle essentiel. La comparaison du mock-up avec le résultat post-opératoire met en évidence de légères variations au niveau des bords libres, probablement liées à l’étape de polissage. Le suivi photographique nous confronte à ces écarts, nous pousse à les analyser, et prépare la séance de retouches et de finitions avec davantage de lucidité.

PHOTOGRAPHIER POUR MIEUX COMMUNIQUER

La photographie est aujourd’hui un vecteur de communication efficace, en particulier dans un domaine aussi visuel que la dentisterie. Bien utilisée, elle fluidifie les échanges, évite les malentendus et renforce la confiance entre tous les acteurs du traitement.

Au centre de cette dynamique, il y a bien sûr le patient, premier destinataire de nos explications et de notre attention. Mais la communication ne s’arrête pas là : elle s’adresse aussi à l’équipe du cabinet — assistantes et collaborateurs — qui assurent la continuité des soins, au laboratoire de prothèse, véritable partenaire clinique, ainsi qu’aux confrères spécialistes ou généralistes susceptibles d’intervenir dans le plan de traitement.

Enfin, elle favorise le partage d’expérience entre consoeurs et confrères, dans une logique d’échange et

de progression collective (8).

AVEC LE PATIENT :

IMPLIQUER, EXPLIQUER, CONVAINCRE

Montrer une photographie clinique au patient, c’est lui offrir une vision claire et partagée de sa situation. Ce qu’il ne percevait qu’à travers un miroir ou une explication abstraite devient soudain concret et palpable (9).

Le cliché d’une restauration postérieure infiltrée, d’une fissure ou d’une fracture, d’un défaut esthétique suffit souvent à créer un pont pédagogique entre la réalité et l’explication donnée : l’image illustre, objective, et permet une meilleure compréhension des enjeux thérapeutiques. (Fig. 4).

C’est aussi un outil puissant pour valoriser le résultat d’une prise en charge. Avant même d’être esthétique, un sourire restauré peut être émotionnellement transformateur pour le patient — et le voir en photo renforce cette prise de conscience (10).

Figure 4: cette patiente consulte initialement pour combler une édentation en secteur 1. L’analyse prothétique impose une reprise de la courbe occlusale en secteur 4. Les clichés cliniques permettent ici d’expliquer, avec plus de clarté et de pédagogie, l’intérêt d’une restauration globale cohérente — et de faire adhérer la patiente à une prise en charge complète.

AVEC LE LABORATOIRE :

TRANSMETTRE AVEC PRÉCISION

La réussite d’un traitement prothétique repose sur une chaîne de communication fluide entre le cabinet et le laboratoire. Et dans cette chaîne, la photographie est souvent la clé de voûte.

Une photographie de teinte bien réalisée – correctement exposée, avec la référence de couleur lisible – offre au prothésiste une information bien plus précise et exploitable qu’un simple code ou qu’un schéma.

L’utilisation d’un filtre polarisant est vivement recommandée : il élimine les reflets parasites, révèle plus fidèlement la chromie réelle, et permet ainsi une meilleure lecture des nuances, surtout lorsqu’elle est réalisée avec la pastille de teinte en place (4). Fig. 5

De même, il est recommandé de ne pas transmettre des photos « soft boxés », qui dans le cadre de la transmission de la couleur, modifie considérablement la luminosité réelle de la dent.

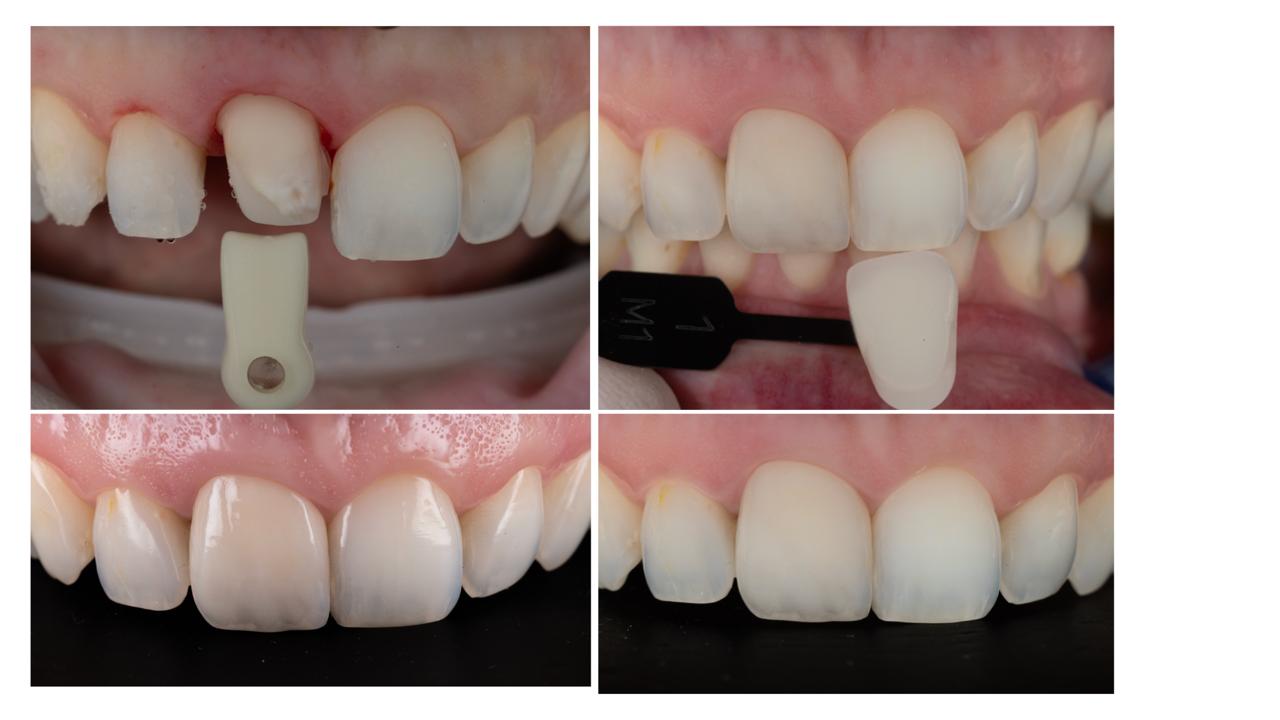

Figure 5 : dans ce cas, la transmission de la teinte repose sur une série de clichés réalisés avec et sans filtre polarisant, avec et sans teintier en place. L’objectif est de fournir au prothésiste une cartographie précise de la couleur, mais aussi de l’état de surface de la dent. Lors de l’essayage, une photo en lumière polarisée révèle un excès de saturation sur la couronne.

AVEC LES CONFRÈRES :

PARTAGER, TRANSMETTRE, COLLABORER

Que ce soit pour un avis, une demande de prise en charge spécialisée ou un retour de soins adressés, la

photographie permet un partage clinique immédiat et objectif. Un simple email accompagné de quelques

clichés peut remplacer un courrier descriptif long et incertain. Fig. 6

Figure 6 : la patiente est adressée pour une gêne esthétique liée à d’anciennes restaurations. La photographie avant/après permet d’informer clairement le correspondant que la prise en charge est finalisée, et de valoriser le résultat obtenu pour la patiente.

Dans les cas esthétiques complexes, ou en multidisciplinarité (paro, ortho, prothèse), les photographies permettent de mieux synchroniser les décisions thérapeutiques, d’aligner les attentes, et de fluidifier la communication entre praticiens. Fig. 7

Figure 7 : dans ce cas, la patiente est adressée à un spécialiste en esthétique mucogingivale.

La transmission d’une photographie avec les provisoires en place, annotée d’un smile design en transparence, permet d’indiquer précisément la position attendue des futurs collets. Le praticien pourra alors construire son plan chirurgical — guide d’élongation coronaire ou gingivectomie — en parfaite adéquation avec le projet prothétique.

CONCLUSION

L’image comme acte clinique

Photographier, ce n’est pas seulement “prendre une photo”. C’est observer, analyser, transmettre, documenter, s’impliquer, et progresser. C’est faire de l’image un outil thérapeutique, pédagogique et humain.

À une époque où l’image est omniprésente dans notre vie personnelle, il est temps de lui donner pleinement sa

place dans notre exercice professionnel. Non pas comme un gadget, ni comme une contrainte supplémentaire, mais comme une extension naturelle de notre regard clinique.

En mettant en place des protocoles simples, reproductibles et intégrés à notre quotidien, la photographie devient rapidement un réflexe… puis une évidence.

Alors, si ce n’est pas encore le cas, mettez-vous à la photographie maintenant, vos n’y perdrez pas de temps !

Le mot de l’auteur

Ce que m’a apporté Esthet Practical…

J’ai eu la chance de suivre cette formation durant une année, encadré par mes deux mentors qui l’ont dirigée avec passion et rigueur. J’en garde une expérience extrêmement enrichissante, à la fois pratique et immédiatement transposable au quotidien. La découverte et l’application de techniques comme la stratification, les composites injectés ou encore le traitement des usures ont constitué un véritable apport dans ma pratique clinique. J’ai particulièrement apprécié la qualité remarquable des enseignements théoriques, toujours accompagnés d’une mise en pratique concrète, ce qui a rendu l’apprentissage vivant et efficace.

BIBLIOGRAPHIE

1. Ahmad I. Digital dental photography. Part 1: an overview. Br Dent J. 2009;206(8):403-7.

2. Dubesset D. Les secrets de la macro créative. eyrolles E, editor 2023.

3. Suárez-Solís B, Suárez-Fernández C, Suárez-Solís J, Badía A, Olabarria M, Cobo T. Clinical Photography in

Orthodontic Practice: Insights from a Nationwide Survey in Spain. Journal of Clinical Medicine. 2025;14(6):1984.

4. Anas Aloum SH, Tony Rotondo. Clinical documentation made easu with the intra.diffuser kit. QDT 2024.46.

5. Manauta J, Salat A, Devoto W, Putignano A. Layers 2 Direct composite: The Styleitaliano Clinical secrets. publishing Q, editor.

6. Bengel W. Mastering digital dental photography. books q, editor 2006.

7. Wander P. Dental photography in record keeping and litigation. Br Dent J. 2014;216(4):207-8.

8. A.Ortiz M. LIT The simple protocol for dental photography in the age of social media. publishing q, editor.

9. Lazar R, Culic B, Gasparik C, Lazar C, Dudea D. Evaluation of smartphone dental photography in aesthetic analysis. Br Dent J. 2021.

10. Gurel G. The science and Art of Porcelain Laminate Veneers. books q, editor.