À une époque où les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans notre quotidien et où une multitude d’informations peuvent être publiées librement, il est crucial de savoir trier ces informations d’un point de vue scientifique.

Le guide à étages suscite un vif intérêt depuis quelques années, il en est un parfait exemple. Mais qu’en est-il réellement ?

Les guides à étages représentent une technique chirurgicale sophistiquée, conçue pour répondre à des besoins cliniques réels et complexes. Cependant, ils sont souvent utilisés pour mettre en avant les compétences des praticiens plutôt que leur véritable valeur.

Il est donc légitime de se demander s’il s’agit d’une simple tendance passagère ou d’une avancée clinique durable. À travers l’étude d’un cas détaillé, nous allons répondre à cette interrogation en mettant en évidence les indications de ce type de guidage et son intérêt clinique.

PRINCIPALES COMPLEXITÉS LIÉES À LA RÉHABILITATION COMPLÈTE IMPLANTAIRE AVEC MISE EN CHARGE IMMÉDIATE

L’intérêt de la chirurgie guidée statique, en matière de prédictibilité et de précision, par rapport à la chirurgie à main levée est désormais bien établi. (1-2-3)

De nombreuses études ont comparé les résultats en fonction des différents types d’appuis et de guidage afin d’optimiser la fiabilité de ces interventions.

Les publications sont unanimes : la précision est significativement améliorée lorsque les guides sont à appuis dentaires et que le guidage est maintenu jusqu’à la pose des implants. (4-5-6)

Cependant, cette recommandation est difficilement applicable chez les patients totalement édentés, qui ne bénéficient plus d’aucun appui dentaire, ou chez les patients en voie d’édentement dont les appuis dentaires résiduels ne sont pas suffisamment fiables. (7)

En effet, en plus de leur mobilité souvent avancée ou de leur délabrement, ces appuis peuvent également entrer en conflit avec la position des futurs implants, le positionnement des douilles de forage ou l’insertion du guide. La seconde problématique rencontrée lors de la mise en charge immédiate réside dans l’étape finale de la réalisation du provisoire. Bien que l’évolution des scanners intra-oraux ait grandement facilité l’acquisition des empreintes numériques implantaires en fin de chirurgie (8), il demeure complexe de transférer au laboratoire des données fiables et exploitables, notamment en ce qui concerne l’occlusion, en raison de repères souvent insuffisants.

Il en résulte parfois des provisoires « approximatifs » nécessitant des ajustages et ne respectant pas toujours le projet prothétique validé initialement. Cette perte de précision en fin d’intervention représente un préjudice considérable car elle annule tous les avantages de la chirurgie guidée et du travail de préparation pré-implantaire conséquent réalisé en amont.

Divers outils et protocoles ont été mis en place afin de remédier à ces deux principales complexités inhérentes à la gestion de l’édentement total, parmi lesquels le guide à étages.

PRÉSENTATION DE L’INTÉRÊT DES GUIDES ÉTAGÉS AU TRAVERS D’UN CAS CLINIQUE

Patiente de 61 ans, présentant un fort préjudice esthétique lié à un encombrement sévère associé à

une atteinte parodontale avancée et de nombreux délabrements dentaires (Fig. 1).

PRÉSENTATION D’UN WORK FLOW COMPLET, DE L’ÉTUDE PRÉ-IMPLANTAIRE À LA POSE DU BRIDGE

DÉFINITIF.

La première étape consiste systématiquement à valider le projet prothétique. Dans les cas nécessitant

d’importantes modifications, la validation se fera en deux temps.

À partir de photographies extra-orales, un premier projet est établi afin d’obtenir un prévisionnel non contractuel, facilitant ainsi la communication et la projection du résultat avec le patient.

Ensuite, un wax-up numérique modélisé à partir d’une empreinte optique, sera intégré dans l’environnement facial du patient, à partir des photographies 2D ou à l’aide d’un scan facial pour intégrer la composante 3D (Fig. 2, 3, 4, 5).

Fig. 2 : photo initiale du sourire. Fig. 3 : empreinte optique projetée dans le sourire. Fig. 4 : projet esthétique réalisé sur Smile cloud et validé avec la patiente. Fig. 5 : wax up numérique ou projet prothétique final.

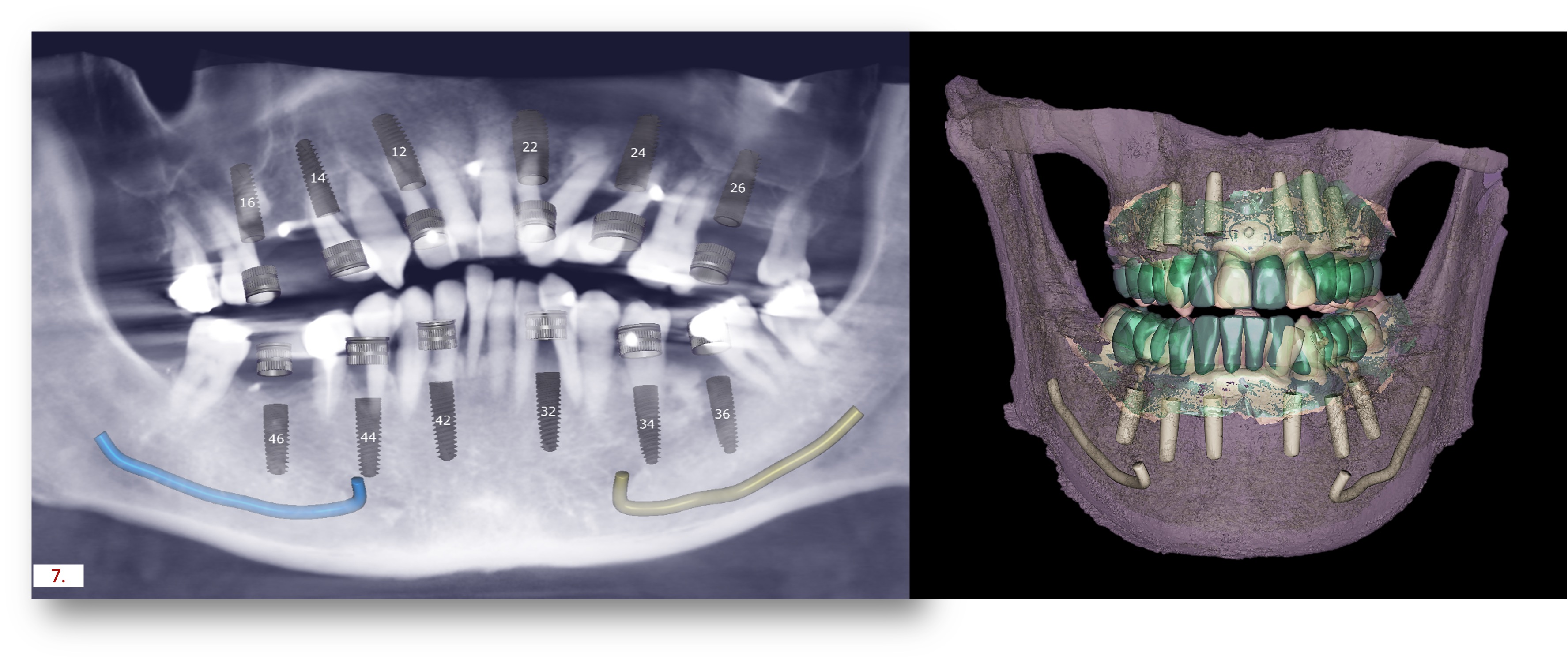

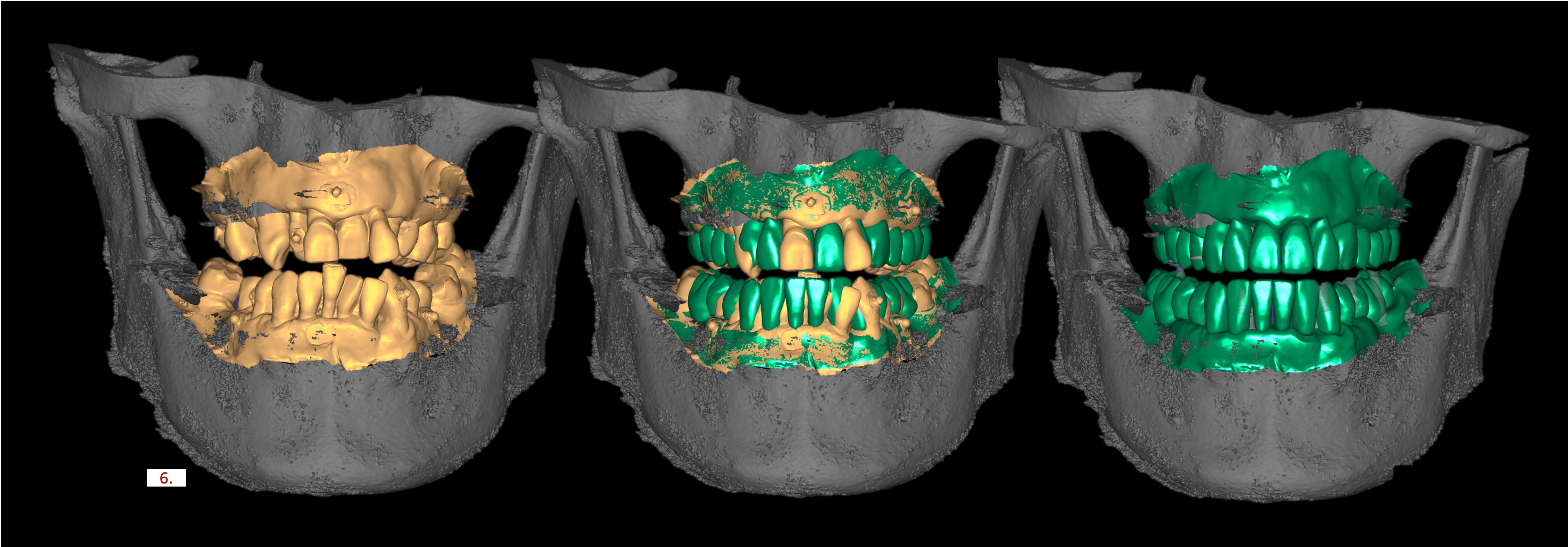

L’intégration des données radiographiques (DICOM du CBCT), cliniques (STL de l’empreinte optique) et

prothétiques (wax-up numérique) permet de comparer la position idéale des futures dents (Fig. 6) avec les

volumes osseux disponibles, validant ainsi la planification implantaire. (Fig. 7)

Fig. 6 : matching des données : CBCT (fichier Dicom), empreinte

optique et wax up numérique (fichiers STL).

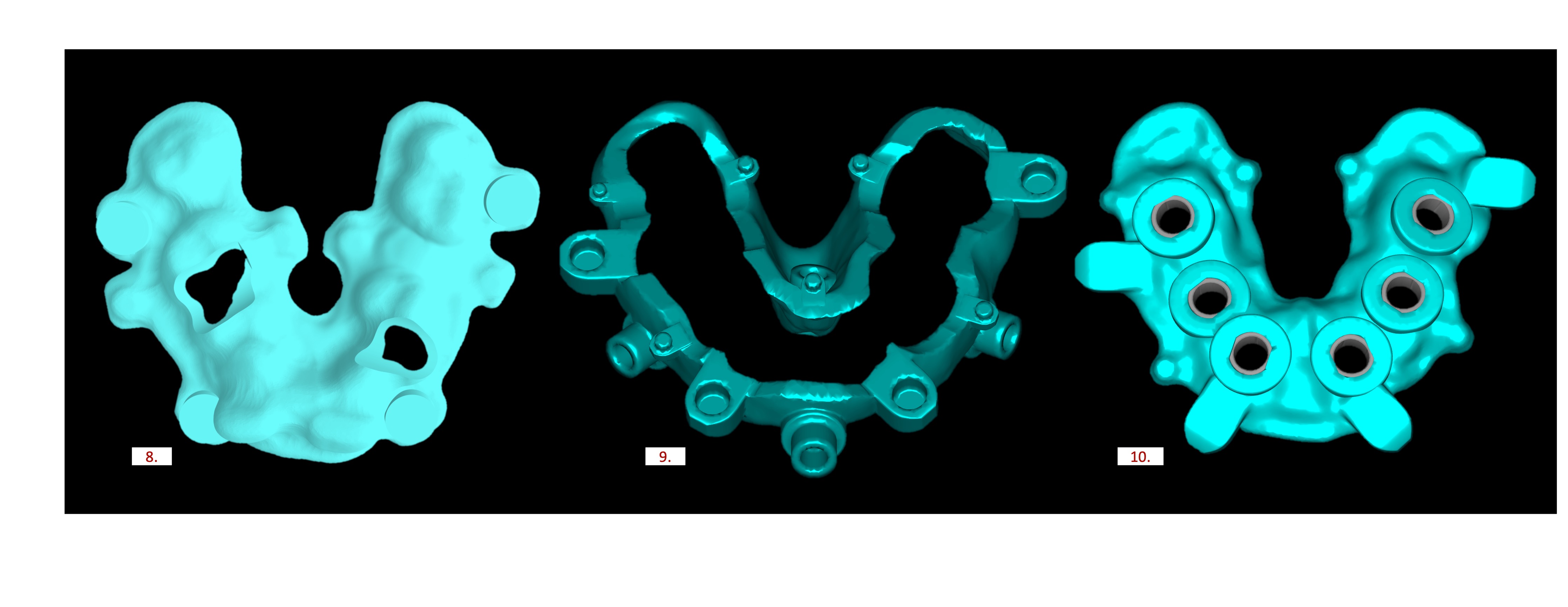

Une fois le positionnement idéal des implants établi, une analyse systématique des appuis dentaires

exploitables est réalisée.

Dans ce cas, la quantité et la fiabilité des dents conservables pour supporter un guide à appuis

dentaires ont été jugées insuffisantes. Par conséquent, la réalisation d’un guide à étages a été préconisée,

lequel sera modélisé puis imprimé.

Comme son nom l’indique, ces guides sont constitués de plusieurs étages :

• Un “guide de repositionnement” : ce guide a pour but de permettre le repositionnement de la pièce

maîtresse, le guide base. Il exploite toutes les dents présentes avant leur extraction. Ce guide peut

également présenter des indentations de l’arcade Il exploite toutes les dents présentes avant leur extraction. Ce guide peut également présenter des indentations de l’arcade antagoniste et faire appel à l’articulé. En cas

d’édentement complet, il peut être un duplicata d’une prothèse complète, exploitant l’occlusion pour faciliter son positionnement. (Fig.8)

• Un “guide base” : solidarisé par de puissants moyens de rétention au premier guide. Celui-ci est verrouillé par des clavettes intra-osseuses (au minimum trois), lui permettant de rester immobile jusqu’à la fin de l’intervention. (Fig. 9)

• Un “guide de forage” : après les extractions, ce guide est positionné pour réaliser les préparations implantaires et la pose des implants. (Fig. 10)

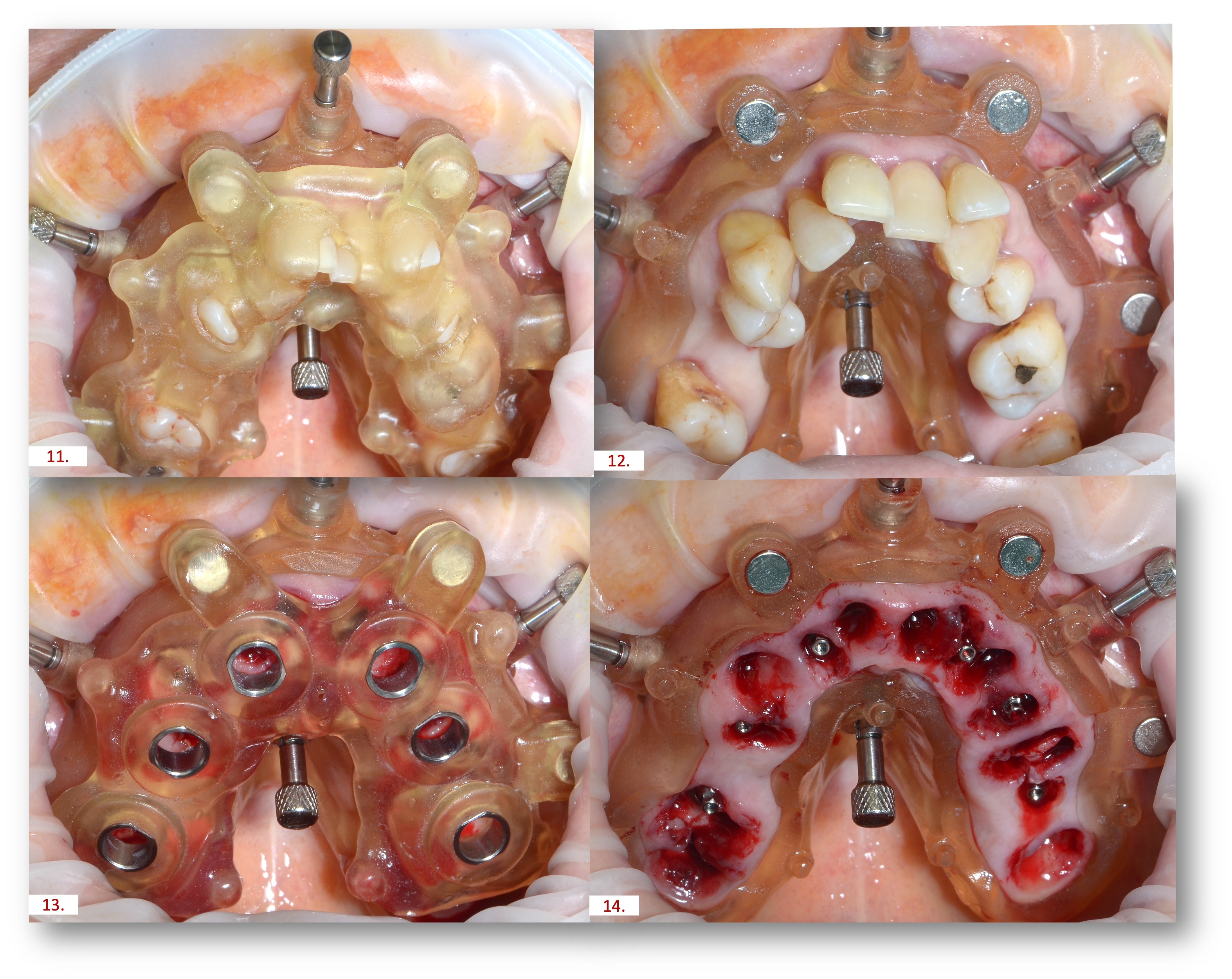

Après la mise en place des implants (Fig. 11, 12, 13, 14), il est nécessaire de déterminer la technique

appropriée pour concevoir la prothèse provisoire.

Fig. 11 : positionnement du guide base connecté au guide de repositionnement et mise en place des clavettes pour verrouiller la position du guide base. Fig. 12 : retrait du guide gouttière pour réaliser les extractions dentaires et décontaminer les sites. Fig. 13 : mise en place du guide de forage et réalisation des préparations implantaires. Fig. 14 : pose des six implants maxillaires et des piliers multi-unit.

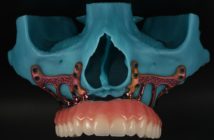

L’utilisation de guides étagés permet de préparer en amont un bridge provisoire « pré-opératoire » évidé

au niveau du positionnement des futurs implants. Il est destiné à être rebasé et ajusté en bouche à la fin de

la chirurgie. (Fig. 15)

Cette étape est sans doute la plus emblématique des guides étagés et c’est cette possibilité qui est le plus

souvent mise en avant par les utilisateurs dans leurs communications.

Fig. 15 : exemple d’une prothèse provisoire « pré-opératoire »

évidée, dotée de bras de repositionnement, conçue pour s’ajuster

au guide base. Elle nécessite un rebasage en bouche à la fin de la

chirurgie pour s’adapter à la situation clinique.

Bien que la possibilité pour le patient de repartir en fin d’intervention avec des dents provisoires soit attrayante, cette solution présente plusieurs inconvénients notamment :

- le temps clinique nécessaire pour le rebasage.

- le relargage de monomère sur le site chirurgical.

- le design de provisoire souvent plus épais et inconfortable.

- la qualité de l’état de surface est perfectible.

- l’impossibilité de réusiner un duplicata en cas de fracture.

En réalité, l’utilisation des guides à étages offre une alternative souvent méconnue pour la réalisation des provisoires. Cette approche permet de remédier aux divers inconvénients précédemment évoqués.

En effet, cette méthode simplifie la réalisation d’une empreinte post-opératoire souvent rendue difficile par l’absence de repères dentaires et les saignements sur le site opératoire. Elle permet également de transférer l’occlusion au prothésiste uniquement à l’aide de deux empreintes de l’arcade implantée.

La technique consiste à utiliser la présence du guide base pour orienter notre caméra d’empreinte.

Immédiatement après la pose des implants, les scan bodies sont mis en place et un premier enregistrement de la position des implants est réalisé. Cette empreinte est particulièrement rapide à obtenir car la caméra utilise le guide base comme repère pendant l’acquisition.

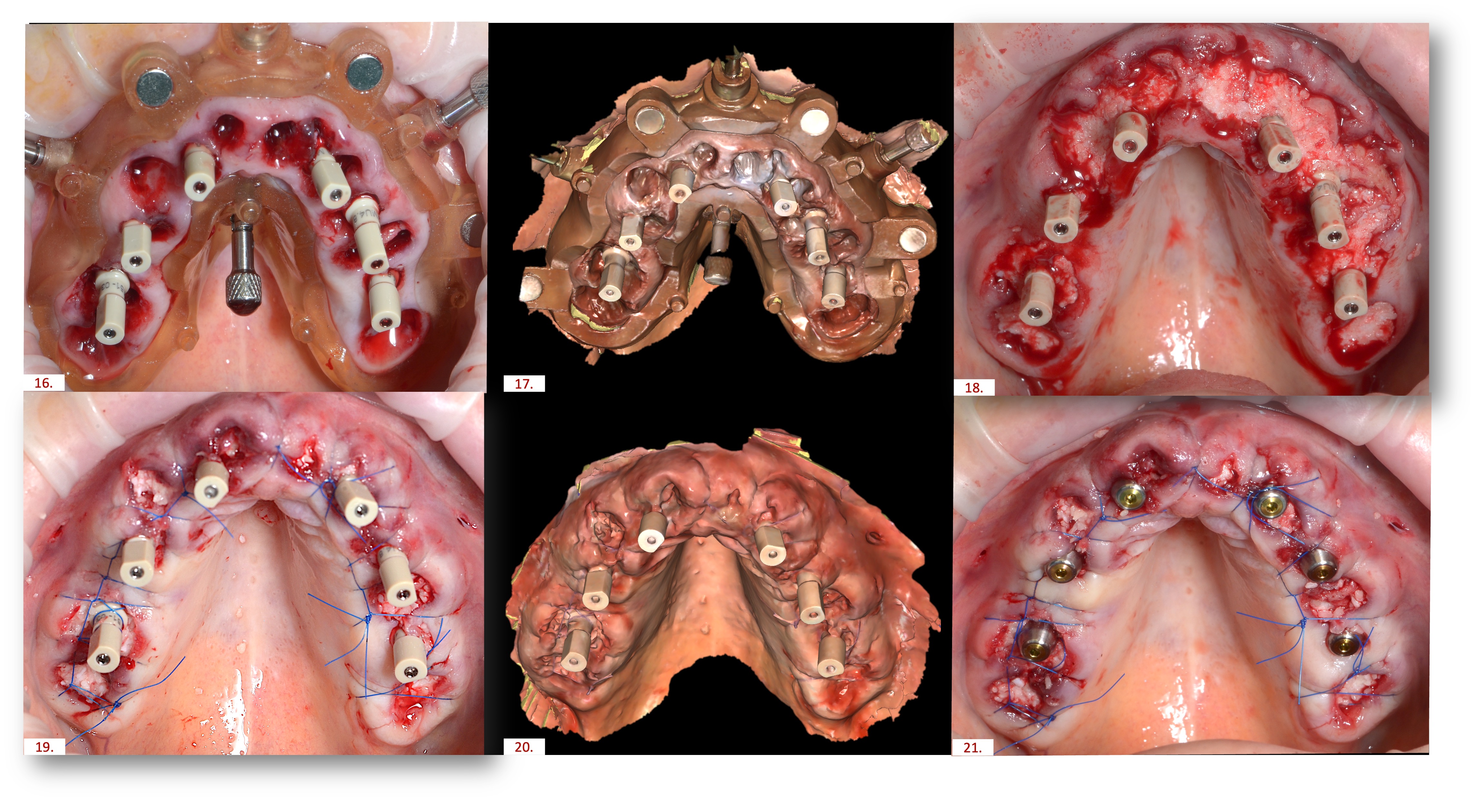

Ensuite, le guide base peut être retiré pour permettre une décontamination complémentaire avec élévation de lambeau et un comblement osseux des sites d’extraction et péri-implantaires avant de procéder aux sutures. Enfin, une seconde empreinte est réalisée pour enregistrer la position des tissus mous après leur aménagement transférant ainsi au laboratoire le contexte gingival en fin d’intervention. (Fig. 16, 17, 18, 19, 20, 21)

Fig. 16 : vissage des scan bodies. Fig. 17 : première empreinte numérique des scan bodies (Primescan, Dentsply Sirona) avec le guide en place (stl). Fig. 18 : retrait du guide, décontamination des sites d’extraction

et comblement osseux. Fig. 19 : suture des lambeaux. Fig. 20 : deuxième empreinte numérique (Primescan,

Dentsply Sirona) en conservant uniquement les scan bodies et en enregistrant la position des tissus mous. Fig. 21 : mise en place des capuchons de protection des piliers multi-unit.

Le laboratoire de prothèse effectuera ensuite un travail de superposition en utilisant la première empreinte pour aligner le guide base avec la modélisation initiale. Cela permettra de récupérer la situation de départ, l’occlusion, ainsi que le wax-up numérique.

Dans un second temps, la deuxième empreinte sera intégrée et permettra d’incorporer la composante gingivale afin d’optimiser l’adaptation pour la mise en charge immédiate. (Fig. 22)

En disposant de toutes les données pré-implantaires, le prothésiste peut aisément connecter le projet prothétique aux implants et ainsi modéliser le bridge provisoire qui sera vissé en bouche le soir-même de l’intervention.

Cette approche implique que le patient reparte sans provisoire et revienne quelques heures plus tard pour

sa mise en place.

Toutefois, les inconvénients inhérents à la réalisation des provisoires per-opératoires combinés à la

réalité qu’un patient, suite à une telle intervention, se reposera hors de la sphère publique, laisse à penser

que l’immédiateté de la MCI constitue un défi illusoire que nous nous imposons.

En définitive, cette technique permet grâce à deux empreintes simples de fournir au prothésiste les

éléments nécessaires pour réaliser un provisoire conforme au projet initial. Cela garantit l’obtention

d’un bridge à la fois esthétique et fonctionnel. (Fig.23)

Fig. 23 : mise en place des provisoires bimaxillaire (contrôle à 7 jours), en respectant le positionnement implantaire et le wax-up numérique.

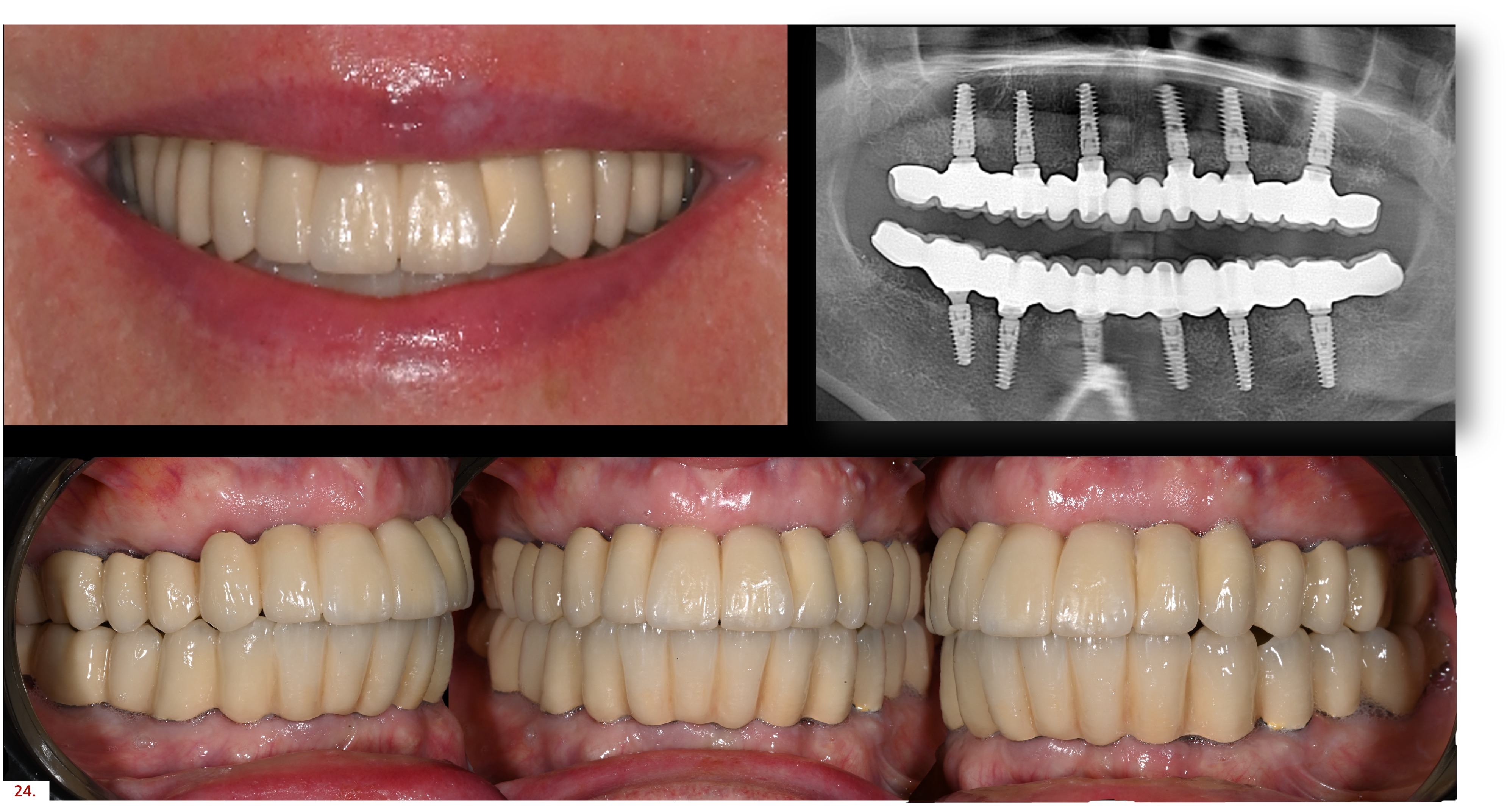

Ces provisoires serviront, après une période de 4 mois d’ostéo-intégration, à la confection des

prothèses définitives, lesquelles seront réalisées avec une armature en chrome-cobalt usinée et une

céramique stratifiée. (Fig. 24, 25)

Fig. 24 : contrôles cliniques et radiographiques des bridges définitifs à 6 mois (réalisation : dr Milchten Arthur / laboratoire : Epsilon dentik).

CONCLUSION

La gestion des réhabilitations complètes en implantologie se confronte à de nombreuses problématiques pour lesquelles les outils numériques offrent diverses solutions.

À ce sujet, la littérature est unanime : lorsque des supports dentaires fiables peuvent être conservés, les guides full-guided à appuis dentaires demeurent la solution à privilégier en termes de précision, de simplicité de mise en oeuvre et de réalisation.

Cependant, de nombreux patients ne répondent malheureusement pas à ces critères et les guides à étages deviennent alors une solution intéressante. Pour la partie chirurgicale, le positionnement de la base, grâce au guide de positionnement, exploite toutes les structures présentes en bouche pour faciliter sa fixation (dents résiduelles, support muqueux, articulation, duplicata de prothèse, etc.). Toutes les extractions peuvent ainsi être réalisées pour permettre la pose des implants sans obstacles.

Les guides à étages sont également intéressants pour la conception du provisoire. En préservant la base jusqu’à l’empreinte implantaire, elle pourra par superposition, transmettre tous les éléments pré-implantaires et faciliter grandement le travail du prothésiste qui doit repositionner le projet prothétique dans un contexte où la majorité des repères sont absents.

Ainsi, les guides à étages sont de précieux outils thérapeutiques. Il n’existe pas de consensus quant à ses variantes d’utilisation mais, quelle que soit la technique, l’intérêt clinique est substantiel.

BIBLIOGRAPHIE

- GUENTSCH, Arndt, SUKHTANKAR, Laxmi, AN, Hongseok,et al. Precision and trueness of implant placement with and without static surgical guides: an in vitro study. The Journal of prosthetic dentistry, 2021, vol. 126, no 3, p. 398-404.

- VERMEULEN, Jacques. The Accuracy of Implant Placement by Experienced Surgeons: Guided vs Freehand Approach in a Simulated Plastic Model. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 2017, vol. 32, no 3.

- TAHMASEB, Ali, WU, Vivian, WISMEIJER, Daniel, et al.The accuracy of static computer‐aided implant surgery: A systematic review and meta‐ Clinical Oral Implants Research, 2018, vol. 29, p. 416-435.

- CASSETTA, Michele, DI MAMBRO, Alfonso, DI GIORGIO, Gianni, et al.The influence of the tolerance between mechanical components on the accuracy of implants inserted with a stereolithographic surgical guide: a retrospective clinical study. Clinical implant dentistry and related research, 2015, vol. 17, no 3, p. 580-588.

- RAICO GALLARDO, Yolanda Natali, DA SILVA‐OLIVIO, Isabela Rodrigues Teixeira, MUKAI, Eduardo, et al.Accuracy comparison of guided surgery for dental implants according to the tissue of support: a systematic review and meta‐ Clinical Oral Implants Research, 2017, vol. 28, no 5, p. 602-612

- OZAN, Oguz, TURKYILMAZ, Ilser, ERSOY, Ahmet Ersan,et al.Clinical accuracy of 3 different types of computed tomography-derived stereolithographic surgical guides in implant placement. Journal of oral and maxillofacial surgery, 2009, vol. 67, no 2, p. 394-401.

- D’HAESE J, Van De Velde T, Elaut L, De Bruyn H. A prospective study on the accuracy of mucosally supported stereolithographic surgical guides in fully edentulous maxillae. Clin Implant Dent Relat Res. avr 2012;14(2):293‑303.

- MANGANO, F.G., Admakin, O., Bonacina, M. et al.Trueness of 12 intraoral scanners in the full-arch implant impression: a comparative in vitro study. BMC Oral Health 20, 263 (2020). https://doi.org/10.1186/s12903-020-01254-9